うさぎくん

うさぎくん多肉植物って見た目がグロテスクだよね。どうしてあんな見た目をしているんだろう。

たしかに独特な形をしているよね。だけどこれにはちゃんと

理由があるんだよ。

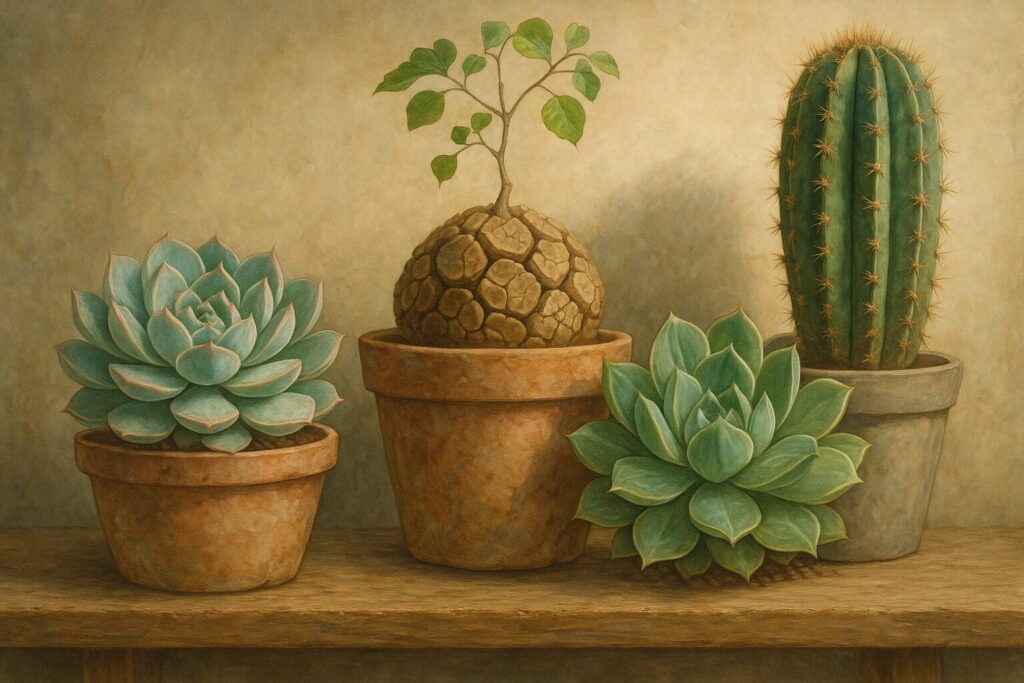

多肉植物に対して「気持ち悪い」と感じてしまう方は意外と少なくありません。見慣れない形状や独特の質感、さらには密集した見た目が、不快感や違和感を与えることもあります。本記事では、そうした感情の背景にある理由を丁寧に解説しつつ、多肉植物の知られざる魅力にも触れていきます。

さらに、よくある悩みとして挙げられる「多肉植物が水不足しているサインは?」「ぶよぶよになった多肉植物を復活させる方法はありますか?」「多肉植物の葉がしょぼしょぼするのはなぜですか?」「多肉植物が痩せてきたのはなぜですか?」などの疑問にもお答えします。

多肉植物が元気がないときの対処法や、腐る・溶ける・枯れる原因、さらには毒性や食べられる種類の有無についても網羅的にご紹介。珍しい品種や、大きくしたくない場合の育て方まで幅広く解説しています。これから育ててみたい方も、ちょっと苦手意識のある方も、ぜひ参考になさってください。

- 多肉植物が気持ち悪いと感じる見た目や理由

- 見た目に嫌悪感を抱く一方で感じる魅力

- 多肉植物のよくあるトラブルと原因

- 正しい育て方や対処法の基本

多肉植物が気持ち悪いと感じる理由とは

気持ち悪いと感じてしまう理由

多肉植物が気持ち悪いと感じられる理由は、主に「見慣れない形状」と「集合体の特徴」にあります。普段目にする植物とは大きく異なる見た目に、人は無意識のうちに違和感を覚えます。特に、リトープスやコノフィツムのような種類は、脳のような質感や、皮がむけるような脱皮の過程が苦手意識につながりやすいです。

また、「集合体恐怖症(トライポフォビア)」に近い反応を引き起こすこともあります。これは、密集して並ぶ模様や突起が生理的嫌悪感を誘う現象で、特にコブが出る品種や密集して増えるタイプの多肉に見られます。日常では見かけない異形の植物に、驚きや警戒心を抱くのは自然なことともいえます。

ただし、こうした特徴を「ユニーク」と受け取る愛好家も多く、気持ち悪さと魅力は紙一重です。

見た目がグロテスクな理由

多肉植物の見た目がグロテスクに感じられる理由は、自然界ではあまり見られないフォルムや質感によるものです。例えば、臥牛(がぎゅう)のようにベロのような葉を持つ種類や、レインドロップのように葉に突起が現れるものは、通常の植物と比べると明らかに異質です。

このような外見は、見る人によっては「気持ち悪い」「不自然」と感じられることがあります。特に、湿った質感や皮がむけるような生長過程は、生物的な不快感に通じる要素が含まれています。さらに、動物や内臓を連想させる色味や模様も、嫌悪感を抱く原因のひとつです。

一方で、同じ特徴が「神秘的」「個性的」と感じられることもあります。人の感覚は主観的であり、多肉植物の評価が分かれるのは、まさにこの見た目のインパクトが大きいからだといえるでしょう。

多肉植物が痩せてくるのはなぜ?

多肉植物が痩せてくる原因の多くは「日光不足」にあります。本来、日光をたっぷり浴びることで葉に水分と栄養を蓄える多肉植物は、暗い場所に置かれると細く徒長し、痩せた印象になってしまいます。

加えて、長期間の水分不足や根の状態が悪いことも影響します。根が弱っていると、水分や栄養がうまく吸収できず、結果的に植物全体が細くスカスカになってしまいます。

例えば、寄せ植えの多肉植物が全体的に細長くなり、葉が間延びしているように見えるなら、それは徒長のサインです。置き場所を見直して、明るい窓辺などに移すことが必要です。

このように、痩せてきた多肉には、環境や管理方法を再確認する必要があります。水の与えすぎではなく、光と根の健康がカギです。

多肉植物の元気がない原因は?

多肉植物の元気がなくなる要因はさまざまですが、多くは「環境のミスマッチ」に起因します。光、水、温度、風通しといった条件のどれかが合っていないと、多肉はすぐに不調を訴えます。

例えば、直射日光にいきなり当てると葉焼けを起こす一方で、日光が足りないと色がくすみ、葉が垂れ下がってしまいます。また、水のやりすぎは根腐れの原因になりますが、与えなさすぎても葉がしぼんでしまいます。

このようなサインに気づいたときは、まず置き場所の明るさ、風通し、土の乾き具合をチェックしてみましょう。多肉は意外と繊細な植物です。しっかり観察し、小さな変化に気づけるようになると、状態も回復しやすくなります。

多肉植物が枯れる原因

多肉植物が枯れる原因として最も多いのが「根腐れ」です。これは、水のやりすぎや、水はけの悪い土を使っていることが主な原因です。根が常に湿った状態にあると、酸素が届かず腐敗菌が繁殖しやすくなります。

次に挙げられるのは「日光不足」です。明るさが足りないと、多肉は本来の姿を保てず、葉が落ちたり変色したりして弱っていきます。また、寒さや急激な温度変化にも弱いため、冬場の管理には特に注意が必要です。

枯れてしまった場合でも、原因を突き止めれば再発を防げます。通気性のある土を使用し、水やりは土がしっかり乾いてからにするなど、基本に忠実な管理が重要です。

多肉植物が水不足しているサインは?

水不足のサインとして最もわかりやすいのは「葉がしわしわになること」です。多肉植物は体内に水を蓄える性質があるため、水が不足すると葉の張りがなくなり、表面にしわが寄ります。

また、触るとやや柔らかく感じたり、下葉が枯れ始めたりするのも水切れの兆候です。ただし、すぐに水を与えすぎるのは逆効果となることがあります。まずは土の乾き具合を確認し、完全に乾いていれば水やりをしましょう。

このような症状を見逃さず、適切なタイミングで水を与えることが多肉植物の健康を保つカギです。特に夏と冬は水やりの頻度を調整する必要があります。

ぶよぶよになった多肉植物を復活させる方法はある?

葉や茎がぶよぶよしてきた場合、根腐れが原因である可能性が高いです。このときは、すぐに土から抜き、根の状態を確認しましょう。黒く変色し、柔らかくなった根は腐敗しているので、清潔なハサミでカットします。

その後、数日間風通しの良い場所で切り口を乾かし、あらためて乾いた土に植え替えます。再発を防ぐには、水はけの良い土と鉢を使うこと、そして水やりの頻度を見直すことが大切です。

復活には時間がかかりますが、適切な処置をすれば元気を取り戻す可能性は十分あります。焦らず、様子を見ながら管理しましょう。

葉がしょぼしょぼするのはなぜ?

葉がしょぼしょぼする原因は、主に「水分不足」や「根の異常」が関係しています。多肉植物は葉に水を蓄えるため、水が不足するとすぐに葉のハリが失われます。

また、根が傷んでいると水分を吸収できず、結果的に葉が元気をなくします。このようなときは、まず根の状態をチェックすることが大切です。健康な根は白く硬く、異常があると黒ずんでいたり臭いがしたりします。

さらに、長期間の直射日光や寒さの影響も葉のしおれにつながります。原因を特定するためには、環境と水やりの頻度を見直す必要があります。特定の季節に症状が出る場合は、環境変化への適応が求められます。

多肉植物は気持ち悪いけど魅力がある

多肉植物の魅力とは

多肉植物の魅力は、その「手軽さ」と「多様な見た目」にあります。水やりの回数が少なくて済むため、忙しい人でも育てやすいのが特徴です。また、種類によって葉の形や色、模様が異なり、見ているだけでも飽きません。

さらに、ひとつの葉から新しい芽が出る「増やしやすさ」も魅力です。これにより、育てる楽しみと同時にコレクションする喜びも味わえます。最近ではインテリアグリーンとしても人気で、おしゃれな空間づくりにも一役買っています。

このように、初心者から上級者まで楽しめる多肉植物は、趣味としても実用性としても優れた植物です。

多肉植物は植物全体の中では珍しい?

多肉植物は、植物全体の中でもやや特殊な存在といえます。というのも、水分を貯蔵する構造を持ち、乾燥に極めて強いという点が他の植物と一線を画しているからです。

例えば、砂漠や高山など過酷な環境で生きるために進化した多肉植物は、限られた水で生命を維持できる仕組みを備えています。これにより、他の植物では育たない環境でも元気に育ちます。

また、脱皮をするリトープスや葉に突起が出るエケベリアなど、見た目の個性が豊富で、観賞用としての魅力も高いです。一般的な観葉植物とは一線を画す点で、多肉植物は「珍しい」と言えるでしょう。

多肉植物の病気の種類

多肉植物がかかりやすい病気には「軟腐病」「うどんこ病」「黒斑病」などがあります。これらは主に湿気や風通しの悪さが原因で発生します。

軟腐病は葉や茎が溶けるように腐っていく病気で、特に高温多湿の季節に多発します。うどんこ病は白い粉が表面に現れ、光合成を妨げるため、放置すると成長が著しく低下します。

これらの予防には、風通しを良くし、水やりを控えめにすることが有効です。また、異常を見つけたらすぐにその部分を除去し、薬剤で対処することも必要になります。

毒性はある?

多肉植物の中には、毒性を持つ種類も存在します。例えば、アロエの一部やユーフォルビア属の植物には、触れると皮膚がかぶれる成分が含まれていることがあります。

また、誤って口にすると下痢や嘔吐を引き起こすことがあるため、小さな子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。見た目が可愛いからといって、何でも安全とは限りません。

購入時には品種の情報をしっかり確認し、万一のために取り扱いには手袋を使うなどの工夫をすると安心です。

腐る事はある?

多肉植物も腐ることがあります。主な原因は、水のやりすぎによる「根腐れ」や「軟腐病」といった病気です。特に通気性の悪い環境で湿気がこもると、細菌が繁殖しやすくなります。

腐ると、葉や茎が変色して柔らかくなり、異臭を放つこともあります。このような場合、腐った部分を切り取り、乾かしてから植え替える処置が必要です。

日頃から水はけの良い土を使い、鉢の底に穴があることを確認するなど、基本的な管理が腐敗の予防になります。

溶けることはある?

多肉植物が溶けるようになるのは、病気や根腐れが進行した状態です。特に夏場の高温多湿や、水のやりすぎが引き金になります。

症状としては、葉や茎がぬめりを帯びて崩れ始め、触るとぐずぐずになってしまうのが特徴です。この状態では回復は難しく、早急に健康な部分だけを切り分けて救出するしかありません。

こうしたリスクを避けるには、風通しの良い場所で管理し、土がしっかり乾くまで水を与えないよう注意しましょう。

食べられる多肉植物があるって本当?

一部の多肉植物は、食用として利用されることがあります。たとえば、アロエベラは古くから美容や健康のために食べられてきました。また、メスキートのような種類も一部地域では料理に使われています。

ただし、すべての多肉植物が食用に適しているわけではありません。種類によっては毒性があり、摂取すると健康被害を引き起こすものもあるため、自己判断で口にするのは非常に危険です。

食用として利用したい場合は、必ず専門の知識を持った人や信頼できる情報に基づいて判断するようにしましょう。

大きくしたくない場合の育て方

多肉植物をあまり大きく育てたくない場合は、いくつかの管理方法があります。まず第一に重要なのは「水やりの頻度」を控えめにすること。過剰な水分は成長を促進してしまいます。

また、あえて小さめの鉢に植えることも効果的です。根の成長を制限することで、全体のサイズを抑えることができます。さらに、肥料も控えめにすることで、急激な成長を防げます。

日光はしっかり確保しつつ、成長をゆるやかに抑える管理がポイントです。コンパクトな姿を長く楽しむには、成長抑制を意識した育て方が鍵になります

多肉植物が気持ち悪いと感じる理由のまとめ

- 多肉植物が気持ち悪く感じられるのは見慣れない形状が原因

- 集合体のような見た目がトライポフォビアを刺激することがある

- リトープスやコノフィツムは脱皮のような成長で嫌悪感を抱かれやすい

- 臥牛やレインドロップなどはグロテスクな見た目をしている

- 内臓や動物のような質感や色味が生理的嫌悪を誘う

- 多肉植物は日光不足で徒長し、痩せて見えるようになる

- 根の劣化や水分不足も植物が痩せる原因となる

- 多肉が元気をなくすのは光や風通しなどの環境が合っていない場合が多い

- 根腐れや寒暖差により多肉は枯れやすくなる

- 葉がしわしわになるのは水不足の明確なサインである

- 葉や茎がぶよぶよの場合は根腐れの疑いがある

- 葉がしょぼしょぼするのは水分不足や根の異常が原因

- 多肉植物は水やりが少なくても育つ点が魅力

- 一部の多肉は毒性を持つため誤食に注意が必要

- 種類によっては溶けたり腐ったりすることもある

コメント