Contents

相撲の「鉄砲」とは何か?基本からわかりやすく解説

相撲における「鉄砲」の定義と役割

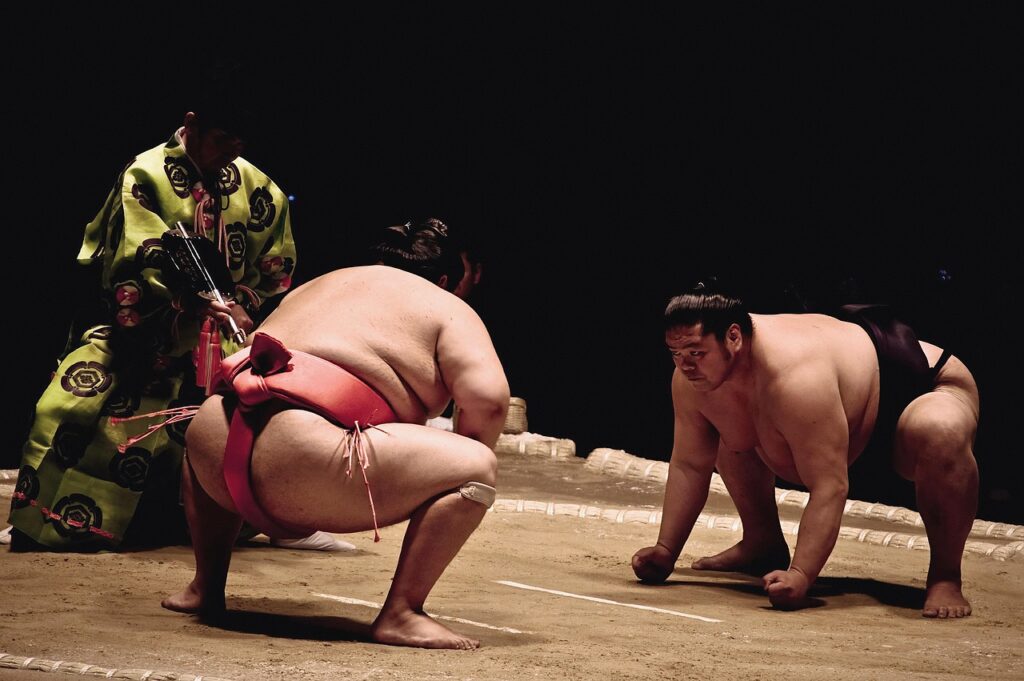

相撲における鉄砲とは、力士が身体を鍛えるための伝統的な稽古方法の一つです。これは、鉄砲柱と呼ばれる柱に向かって、左右の腕で突っ張りを繰り返す動作を指します。鉄砲は、腕力だけでなく、相手を押す力や前に出る力を養うための重要な基本稽古として位置づけられています。土俵上では、相手の上半身を狙って強く突っ張り、勝負を決めたり、有利な体勢に持ち込んだりするための技術としても使われます。

なぜ「鉄砲」と呼ばれるのか?その語源と歴史的背景

相撲において鉄砲というトレーニング方法を聞くことがありますが、具体的にどういう練習方法なのでしょうか、またなぜそう呼ばれるようになったのかという疑問は、相撲ファンなら誰もが抱くことでしょう。鉄砲という名称がなぜこの稽古に用いられるようになったのか、その語源には諸説ありますが、その動きが「鉄砲を撃つ」ように直線的で力強いことから名付けられたと考えられています。稽古場にある鉄砲柱に向かって突っ張る様子が、まるで的に向かって発射するかのようにも見えたのかもしれません。この稽古は、明治から大正にかけての横綱である太刀山峯右エ門さんのような力士たちが、強烈な突きを繰り出すために用いていたことでも知られています。彼の突きは「一突き半で相手を突き出す」と言われ、「四十五日(一か月半)」という異名をとるほどでした。この歴史的背景からも、鉄砲がいかに相撲の勝負において重要な役割を担ってきたかが理解できます。

相撲の「張り手」との違いは何ですか?

相撲における鉄砲と張り手は、どちらも手を使った攻め技ですが、その動作には明確な違いがあります。鉄砲は、平手で相手を突き飛ばすように、下からやや上向きに胸などを突く技です。両手を使い、下から上に回すように繰り返して繰り出すのが特徴です。これにより、相手を起こして重心を高くしたり、差し手を自然と払い除けたりする効果があります。

一方、張り手は平手を横に振って叩く技であり、突っ張りとは区別されます。突っ張りが繰り返し繰り出すことを基本とするのに対し、張り手は一撃で相手を翻弄する際に用いられることがあります。このように、鉄砲は直線的な突き出しの動作を指し、張り手は横に払う叩きつける動作を指すという違いがあります。

相撲の「鉄砲」のやり方と実践方法

効果的な「鉄砲」のフォームと基本動作

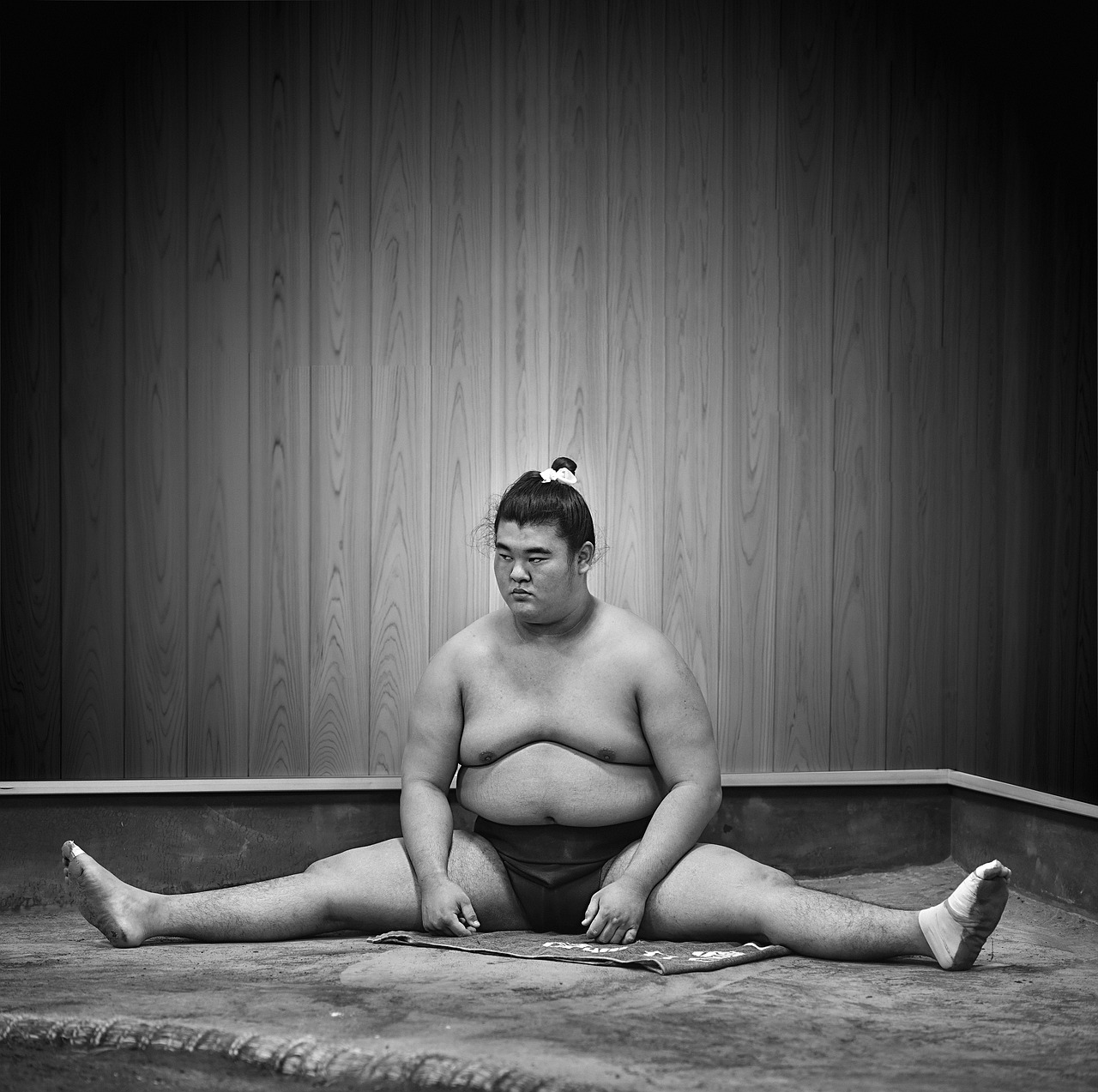

相撲の「鉄砲」を効果的に行うためには、正しいフォームと基本動作を習得することが重要です。テッポウの基本姿勢として、両かかとを約25cm開け、腰を少し下ろしたパワーポジション(一番力が入る位置)を取ります。足と膝はガニ股で45〜50度開き、かかとの間を約25cm空けます。体重は親指の付け根から母指球にかけ、膝を少しだけ緩めて腰に力が入るポジションを意識します。顔の位置はアゴを引き、目線は上目づかいにします。腕や手は、肘から前に出す感覚で、結果的に腕と手が前に出るようにし、脇は閉めたまま(脇が開かないように)手もガニ股(45〜60度)にします。

タイミングを取る練習では、肘から前に出す感覚、脇を締めること、そして呼吸が大事です。テッポウ柱を叩く際、腹から「シュッ」と歯の間から一気に空気を吐き、体全体を基本姿勢に戻す際に自然に息を吸います。

現在主流のテッポウ モダン版では、腕や手の上下の動きがないのが特徴です。手と足を連動させ、右手と右足を同時に前に出して柱を叩き、右足を後ろに戻しながら同時に左手を後ろに引きます。次に左手と左足を同時に前に出して柱を叩き、左足を後ろに戻しながら同時に右手を後ろに引く、この繰り返しで動作を行います。

昭和時代に多く見られたテッポウ クラシック版は、突いていない腕(かいな)を返しているのが特徴で、肩甲骨周辺もストレッチされます。手と足の連動した動きはモダン版と同様ですが、右足を後ろに戻しながら同時に左手を後ろに引き、右手の腕を返す、左足を後ろに戻しながら同時に右手を後ろに引き、左手の腕を返す、という動作が加わります。

自宅でもできる「鉄砲」トレーニングのやり方

「鉄砲」は、体幹部を強化し、押す力や前に出る力をつけるためのトレーニングであり、強度の調整が自由自在な自重トレーニングです。相撲の動きをしながらの実践的なトレーニングなので、自宅でも効果的に行うことが可能です。自宅に鉄砲柱がなくても、壁や安定した家具などを使って、上記のフォームと動作を意識して練習できます。重要なのは、右手と右足、左手と左足が一緒に前に出る同側(どうそく)の動きを意識することです。これは六方やナンバ走りと同じ動きです。また、呼吸を意識し、柱を叩く際に腹から息を吐き出すことで、体幹をより効果的に鍛えることができます。

「鉄砲」練習に使う「鉄砲柱」とは?

鉄砲柱とは、相撲の鉄砲稽古に特化して用いられる柱のことです。この柱に向かって力士が繰り返し突っ張りを行うことで、腕力や体幹を鍛え、相撲の基本動作を身につけます。例えば、葛城市相撲館「けはや座」の屋外には鉄砲柱が設置されており、誰でも気軽に利用することができます。鉄砲柱は力士の鍛錬において非常に重要な役割を担っており、その存在自体が相撲の伝統的な稽古風景の一部となっています。

相撲における「鉄砲」の効果と意味

「鉄砲」が力士にもたらす身体的効果とは?(筋肉、体幹など)

相撲の「鉄砲」稽古は、力士の身体に多岐にわたる効果をもたらします。まず、腕力や上半身の筋肉、特に肩甲骨周辺の筋肉を強力に鍛えることができます。さらに、体幹部を強化し、腰から出る力を腕を経由して効率的に前に押す力に変える能力を養います。これは、四股の上半身版とも言えるトレーニングであり、肩甲骨周辺を動かし整えることで、怪我の予防にも繋がります。定期的な鉄砲稽古は、力士が土俵上で力強く相手を押し出すために不可欠な身体能力を向上させるのです。

実践的な「鉄砲」が相撲の勝敗にどう影響するか?

実践的な「鉄砲」は、相撲の勝敗に大きく影響します。強烈な突っ張りは、相手のバランスを崩し、重心を高くさせることで、有利な体勢に持ち込むことができます。そのまま相手を土俵の外に出せば「突き出し」、土俵内で倒せば「突き倒し」という決まり手になります。横綱千代の山さんや曙さんといった長身力士が強烈な突きで知られていますが、小柄な力士でも富士櫻さん、麒麟児さん、寺尾さんといった力士たちが回転の速い突っ張りを多数繰り出し、その技で土俵を沸かせてきました。また、突っ張りから叩き込みに転じるのも有効な攻め手であり、舛田山さんや千代大海さんらの得意技でした。

「鉄砲」はどんな時に使われる?実践例と応用

「鉄砲」は、相撲の取組において様々な場面で活用されます。立合いでの強烈な突っ張りで相手を一気に押し込んだり、相手の攻めを受け止めながら反撃の糸口を探る際に用いられたりします。両手を同時に突く「もろ手突き」も、その威力から立合いで使われることがありますが、かわされると相手の逆襲にあうリスクもあります。力士は状況に応じて、回転の速い突っ張りを連続で繰り出したり、一発の強烈な突きを放ったりと、その使い方を変化させます。鉄砲で相手を突き放し、相手の体勢が崩れたところをさらに攻め立てるなど、次の攻め手へと繋げるための重要な技術として応用されます。

「テッポウ厳禁」とはどういう意味?相撲におけるルールとマナー

「テッポウ厳禁」の背景と禁止される理由

「テッポウ厳禁」とは、相撲の地方場所(大阪、名古屋、福岡など)の通路に掲示されている貼り紙で見られる言葉です。これは、特定の場所で鉄砲稽古を行うことを厳しく禁じる意味を持っています。その背景には、組み立て式の観客席に大きな振動が伝わり、事故につながるおそれがあるという安全上の理由があります。力士が稽古で柱などを突っ張ると、その衝撃が建物全体に響き渡り、観客や施設に危険を及ぼす可能性があるため、特にそうした場所では「テッポウ厳禁」と明示されているのです。

どんな行為が「テッポウ厳禁」に該当するのか?

「テッポウ厳禁」が指す行為は、主に力士が稽古として行う鉄砲の動作全般を指します。具体的には、柱や壁に向かって強く突っ張る行為、あるいは力士同士が向き合って突っ張りの稽古を行う行為などがこれに該当します。安全が確保されていない場所や、振動が問題となる場所でのそうした稽古は、厳しく制限されるべき行為とされています。

「鉄砲」と「テッポウ厳禁」は違う?混同しやすいポイント

「鉄砲」と「テッポウ厳禁」は、言葉は似ていますが、その意味は全く異なります。「鉄砲」は相撲の稽古方法の一つであり、力士が身体を鍛えるための正当な動作です。一方で「テッポウ厳禁」は、特定の場所や状況下において、その「鉄砲」の稽古を禁止する注意喚起の言葉です。つまり、「鉄砲」は行為そのものを指し、「テッポウ厳禁」はその行為を制限するルールやマナーを表しています。この二つの言葉を混同しないよう注意が必要です。

相撲に関するよくある疑問Q&A

相撲で一番珍しい決まり手は何ですか?

相撲の決まり手には多くの種類がありますが、最も珍しい決まり手の一つに「とったり」があります。これは相手の腕をねじって倒す技で、非常に高度な技術とタイミングが要求されるため、めったに見ることができません。他にも「たすき反り」や「居反り」なども、その発生頻度の低さから珍しい決まり手として挙げられます。

相撲のふんどしは洗わないのは本当ですか?

はい、相撲の力士が本場所で使用するまわし(締め込み)は、基本的に洗いません。これにはいくつかの理由があります。まず、まわしが博多織や西陣織などの高級な絹織物で作られているため、洗濯に適しておらず、洗うと傷んでしまうことが挙げられます。また、「勝負を水に流さない」という縁起担ぎの意味合いも関係しています。稽古後や本場所後には、天日干しをして湿気を取り除く程度のお手入れが行われます。稀にクリーニング業者による特殊なクリーニングが行われることもありますが、これは特別な場合です。なお、まわしが外れて陰部が露出すると「不浄負け」という反則負けになります。

相撲における「鉄砲」とは?に関するまとめ

- 鉄砲は相撲の伝統的な稽古方法の一つです。

- 鉄砲は鉄砲柱への突っ張りを繰り返す練習である。

- この稽古は腕力と前に出る力を養う。

- 「鉄砲」は直線的で力強い動きから名付けられた。

- 「張り手」は横に叩く技で鉄砲とは異なる。

- テッポウにはモダン版とクラシック版がある。

- 自宅でも壁などを使い鉄砲トレーニングは可能である。

- 鉄砲は体幹強化や怪我予防に繋がる効果がある。

- 「テッポウ厳禁」は稽古を禁止する注意喚起である。

- まわしは素材や縁起から基本的に洗わない。

コメント