相撲の「取り組み」とは?基本を理解しよう相撲の取り組みがどのように決まるのか、疑問に思ったことはありませんか? 相撲の取り組みは誰がどのように決めているのでしょうか、それとも力士ごとの階級や勝った数などできまっているのでしょうか。 大相撲の取り組みは、単に力士が土俵でぶつかり合うだけでなく、その裏側には厳格なルールと、興行を盛り上げるための緻密な決定プロセスが存在します。この記事では、相撲の「取り組み」の基本から、その決定方法、さらには一般には知られにくい「暗黙のルール」まで、データベースの情報を基に詳しく解説します。

Contents

相撲の取り組みの決め方:基本情報

大相撲を観戦する上で、まず理解しておきたいのが「取り組み」という言葉の意味です。これは相撲の試合そのものを指し、大相撲では「割(わり)」とも呼ばれることがあります。一つの場所で、各力士は一日に最大一番のみの取り組みが組まれることが原則であり、一対一での対戦が基本です。同じ組み合わせの取り組みは、優勝決定戦を除いて、一つの場所の中で繰り返されることはありません。現行の制度では、十両以上の力士は一場所で十五番、幕下以下の力士は原則として七番の取り組みを行います。

大相撲における「取り組み」の定義とは?

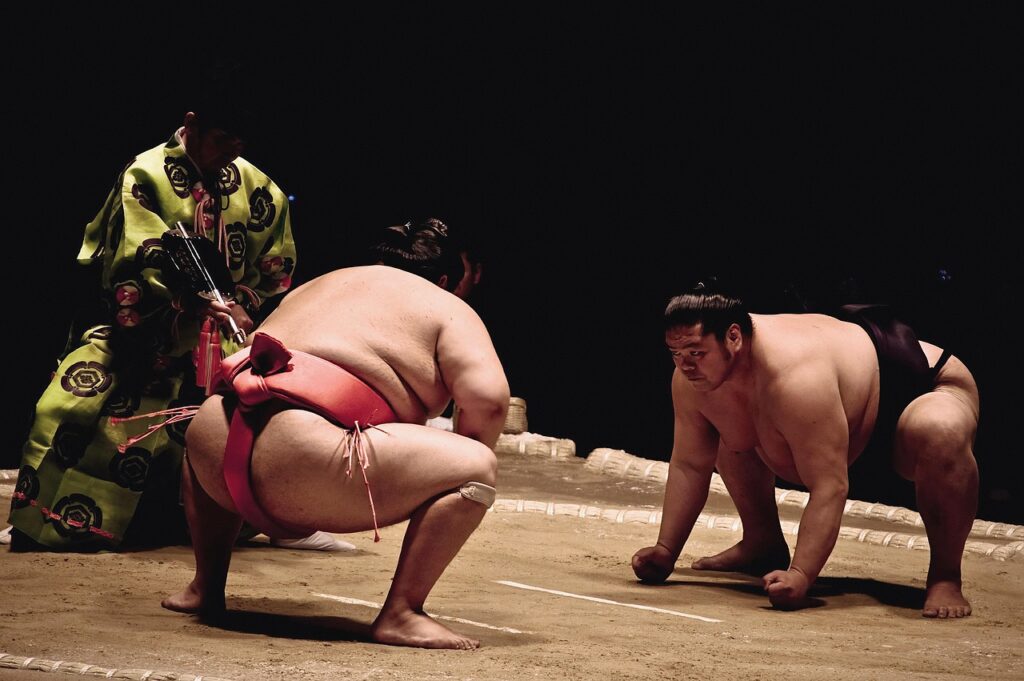

大相撲における「取り組み」とは、力士同士が土俵上で勝敗を競う試合のことです。これは、単なる競技としての側面だけでなく、日本の伝統文化としての礼儀作法や精神性も含まれています。力士たちは、それぞれの番付に応じた数の取り組みをこなし、その勝敗によって次の場所の番付が決定されるため、非常に重要な意味を持っています。

相撲の取り組みはどのような流れで進むのか?

相撲の取り組みは、まず呼出による力士の呼び上げから始まります。奇数日には東方から、偶数日には西方から呼び上げが行われます。これに続いて行司による力士の呼び上げがあり、いよいよ土俵に上がります。試合の開始は、行司が合図するのではなく、両力士が互いの呼吸を合わせ、同時に立ち上がる「立合い」によって始まります。この立合いまでの間には、力士が塩をまいたり、四股を踏んだりする「仕切り」が行われます。取り組みの順序としては、江戸時代から変わらず、番付が下位の力士の取り組みから始まり、上位の力士の取り組みへと進んでいくのが原則です。

大相撲の取り組みはどのように決まるのか?決定プロセスを徹底解説

相撲の取り組みが誰によって、どのような基準で決められているのか、あるいは力士の階級や勝ち星の数がどのように影響するのか、多くのファンが疑問に思う点でしょう。大相撲の取り組みは、単なる偶然で決まるわけではありません。そこには、公平性を保ちつつ、興行としての盛り上がりを最大化するための、非常に緻密な決定プロセスが存在します。このプロセスは、日本相撲協会審判部によって厳格に管理されています。

取り組み相手はいつ、どのように決定されるのか?

取り組み相手がいつ決まるのかというと、本場所の初日と二日目の取り組みについては、初日の二日前に既に決定されています。三日目以降の取り組みは、前日の勝敗を考慮して、前日の午前中に決定され発表されます。終盤の取り組みは発表時刻が繰り下がり、千秋楽の取り組みは、平成期までは十四日目の取り組みの最中に、令和期は十四日目の全ての取り組みが終了した後に編成されるようになりました。二〇二三年十一月場所以降は十四日目の分も十三日目の全ての取り組み終了後に編成される運びとなっています。

「取組編成会議」とは何か?その役割と参加者

「取組編成会議」とは、大相撲の取り組みを決定するための重要な会議です。この会議は、日本相撲協会の審判部によって行われます。具体的には、審判部長、副部長、進行中の取り組みに勝負審判として出場していない審判委員、副理事、そして書記として出席する行司が参加します。この会議では、一九七一年七月に施行された「取組編成要領」に基づいて、力士の組み合わせが決定されます。行司は書記として出席するため、会議で発言することはありません。

誰が取り組みの決定権を持っているのか?

大相撲の取り組みの決定権は、日本相撲協会の「審判部」が持っています。審判部が主催する「取組編成会議」において、審判部長や審判委員らが協議し、最終的な取り組みが決定されます。この決定プロセスは、単に個々の力士の意向や過去の成績だけで決まるのではなく、公平性と興行性を両立させるために、厳格な会議体を通じて行われます。行司は、この会議で決定された取り組みを「巻(まき)」と呼ばれる巻物に記載していく役割を担います。

番付は取り組みの決定にどう影響するのか?

番付は、取り組みの決定に大きく影響します。基本的には、上位力士は上位力士同士、下位力士は下位力士同士の対戦から始まります。しかし、取組編成要領の第六条には、下位の力士であってもその成績によって横綱や大関と対戦させることができると明記されています。例えば、幕内下位の力士が好成績を上げて優勝争いに絡んできた場合には、終盤にその力士を横綱や三役と組ませる「割を壊す(崩す)」という措置が取られることがあります。横綱や大関は、序盤戦に関脇以下の力士と対戦し、千秋楽に同地位の力士と対戦するのが慣例となっていますが、初日には原則として横綱と小結が対戦することが慣例です。千秋楽においては、出場力士の中で番付最上位と二番手の力士が「結びの一番」で対戦します。このように、力士の階級や勝ち星の数は、取り組みが決定される上での重要な要素ではありますが、それだけで全てが決まるわけではなく、審判部による総合的な判断と調整が加わります。

東西の割り振りはどのように決められるのか?

取り組みにおける東西の割り振りは、対戦する両力士の番付上の東西が異なる場合はそのまま割り振られます。しかし、番付上の東西が同じである場合には、番付が下位の力士が反対側の方に移るというルールがあります。番付には東と西という区別があり、同じ地位であっても東の方が上位とされています。これは、太陽が東から昇るという古来の考え方に基づいています。

なぜ力士の対戦順序は重要なのか?

力士の対戦順序が重要である理由は、主に二つ挙げられます。一つは、興行としての盛り上がりを最大化するためです。特に終盤戦では、優勝争いの状況に応じて、通常では組まれないような上位力士同士の対戦や、好成績の平幕力士と横綱・大関の対戦が組まれることがあります。これは「割を壊す」と呼ばれ、場所をよりドラマチックにするための配慮です。もう一つは、公平性を保つためです。幕下以下の力士の取り組み編成では、原則としてスイス式トーナメント方式が取り入れられており、互いに番付の近い同成績の力士同士を対戦させることで、全勝力士の数を絞り込み、各段優勝者を決定しています。

取り組み決定の裏側にある「暗黙のルール」と配慮

大相撲には、公式なルールブックには明記されていないものの、長年の伝統の中で培われた「暗黙のルール」や、取り組み決定における特別な配慮が存在します。これらは、相撲の文化を支え、力士間の敬意や公平性を保つ上で重要な役割を果たしています。

特定の力士同士の対戦が組まれないことがあるのはなぜ?

特定の力士同士の対戦が組まれないことがあるのは、主に「同部屋対戦の原則回避」と「血縁関係による対戦回避」という二つの暗黙のルールがあるためです。本割では、同じ部屋に所属する力士同士の対戦は原則として行われません。また、四親等以内の親族関係にある力士同士の対戦も回避されます。これは、二〇〇九年一月二十九日の理事会決定に基づき、取組編成要領に「四親等以内」と明文化されました。しかし、優勝決定戦においては、同部屋や親族関係であっても対戦が組まれることがあります。例えば、一九九五年十一月場所の若乃花勝さんと貴乃花光司さんの兄弟対決は、優勝決定戦で実現しました。

力士の体調や連勝・連敗は取り組み決定に考慮されるのか?

力士の体調や連勝・連敗といった成績は、取り組み決定に大きく考慮されます。特に、病気や怪我などにより休場者が出た場合は、その都度、審判部によって対応が検討されます。取組編成要領の第七条にも、上の段階の力士に欠場者があった場合、下の段階の力士をその成績により上の段階の力士と対戦させることができると記されています。また、幕内の優勝争いの展開によっては、横綱・大関同士の対戦順を入れ替えて、千秋楽まで優勝争いが続くよう配慮されることもあります。好成績を収めている平幕力士が終盤に横綱や大関と対戦する「割を壊す」という措置も、力士の連勝や優勝争いの状況を考慮した結果です。例えば、二〇二〇年一月場所では、幕尻の德勝龍さんが終盤まで好成績を維持したことで、千秋楽の結びの一番で大関貴景勝さんと対戦するという、史上初の出来事が起こりました。

今日の取り組みや明日の取り組みを確認するには?

大相撲の取り組みは、毎日発表されるため、最新の情報を確認することが重要です。特に、熱心な相撲ファンにとっては、今日の取り組みや明日の取り組みの情報をいち早く知りたいと考えるでしょう。

大相撲の取組表はどこで確認できるのか?

大相撲の取組表は、日本相撲協会の公式ホームページで確認することができます。二〇二〇年一月場所までは、取り組みがある力士、勝負審判、土俵入り時間が掲載されていましたが、二〇二〇年三月場所からは、これらに加えて懸賞取り組みも掲載されるようになりました。また、取組編成会議で決定された取り組みは、行司が「巻」と呼ばれる巻物に記載していくため、伝統的な形でも情報が残されています。

最新の取り組み情報を効率的に得る方法

最新の取り組み情報を効率的に得るには、まず日本相撲協会の公式ホームページを定期的に確認することが最も確実な方法です。三日目以降の取り組みは、前日の午前中に決定され発表されるため、場所中は毎日チェックすると良いでしょう。また、大相撲中継や関連ニュースなどでも、その日の取り組みや翌日の注目取り組みが紹介されることが多いため、これらのメディアも活用すると、より早く情報を得ることができます。

相撲の取り組みの決め方についてのまとめ

- 相撲の取り組みは試合自体を指す。

- 力士は番付に応じた取り組み数を行う。

- 取り組みは立合いで開始する。

- 取り組み相手は審判部が決定する。

- 取組編成会議で組み合わせを協議する。

- 番付は取り組み決定に大きく影響する。

- 同部屋対戦は原則として組まれない。

- 血縁関係者との対戦も回避される。

- 力士の成績は取り組みに考慮される。

- 取組表は日本相撲協会HPで確認可能だ。

コメント