Contents

相撲興行における「打ち出し」の定義と重要性

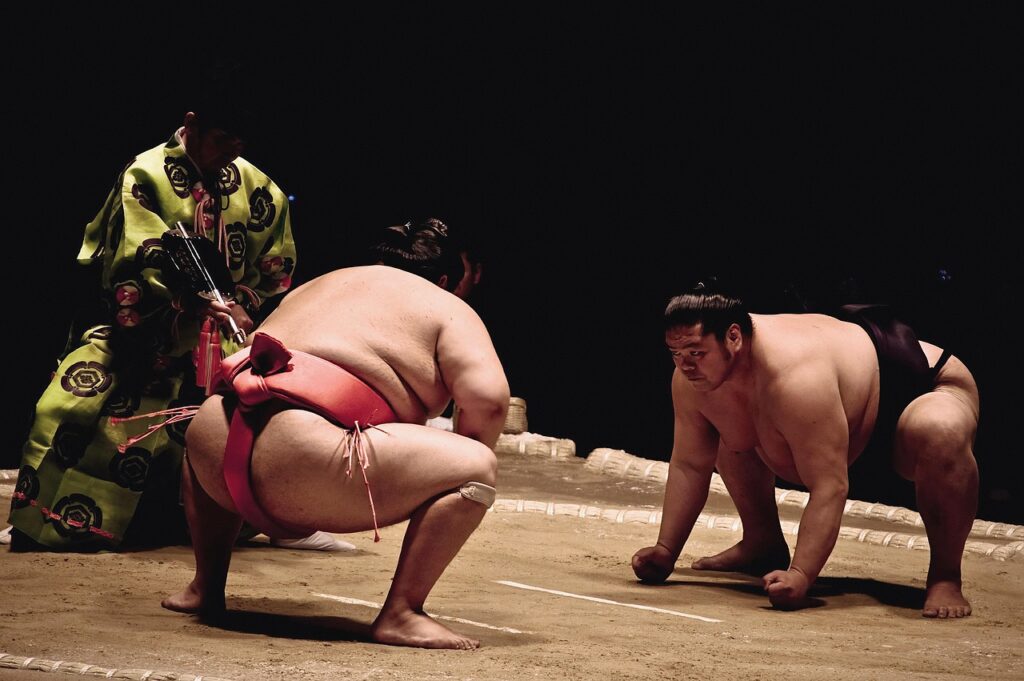

相撲における「打ち出し」とは、その日の相撲興行が終了すること、またはその終了を知らせる合図を指す言葉です。これは相撲だけでなく、芝居などの他の興行でも使われることがあります。具体的には、その日のすべての取組が終わり、興行が終わることを意味し、興行の終了を知らせるために打ち鳴らす「打ち出し太鼓」もこれに含まれます。この「打ち出し」は、相撲興行の一日の締めくくりとして非常に重要な意味を持っています。相撲における打ち出しとはどういう意味があるのでしょうか。私の経験上、打ち出しは単なる終了の合図ではなく、その日の相撲興行全体の成功と、観客への感謝を象徴する**「無事に一日を終えられたことへの感謝と、次への期待を込めた儀式」**という点が特に重要だと考えます。観客が満足して帰途につくための、最後の余韻を演出する意味合いも強く含まれています。

本場所と巡業における「打ち出し」の違い

「打ち出し」は、本場所と巡業のどちらでも使われる言葉ですが、その内容や文脈には若干の違いがあります。本場所では、結びの一番の後に「弓取式」が行われ、それが終了すると興行の締めくくりとなります。巡業においては、早朝の稽古から始まり、力士の取組を経て、おおよそ午後3時頃に「打ち出し」となります。巡業では、本場所では見られない様々な催し物が行われるため、そのすべてが終わった上での「打ち出し」となります。従来の認識とは異なり、巡業における打ち出しは、地域のファンとの触れ合いや相撲文化の普及という目的が強く反映されており、**「地域に相撲が根付くための、より地域密着型の締めくくり」**という視点も必要だと考えます。

大相撲のタイムスケジュールと打ち出しまでの流れ

一日の相撲興行のタイムスケジュール概要

大相撲の一日は、早朝から夕方まで様々なプログラムが組まれています。開場は午前9時頃で、開場時間に合わせて呼出しが会場の外で「朝太鼓」を打ち鳴らします。その後、午前9時半頃までは幕下以下の力士による稽古が行われます。午前9時半頃から午前11時半頃までは、十両・幕内の力士の稽古が続き、番付上位の力士たちの鍛錬の様子を間近で見ることができます。午前12時頃からは取組が開始され、幕下以下の力士から順に熱戦が繰り広げられます。

幕下以下の取組から結びの一番、弓取式までの進行

取組開始後、序二段、三段目、幕下と若い力士の取組が進みます。取組の間には、「初っ切り」や「相撲甚句」、「櫓太鼓打分」など、本場所では見られない特別な催し物(お好み)も行われます。午後1時半頃からは化粧廻しを締めた十両力士の土俵入りがあり、その後十両の取組が行われます。中入り(休憩)を挟んで、絢爛豪華な化粧廻しを締めた幕内力士の土俵入りが行われ、横綱土俵入りへと続きます。横綱土俵入りは、太刀持ち、露払いを従えて行われる土俵の華であり、相撲美の集大成です。午後1時50分頃からは、テレビでもおなじみの幕内力士の熱戦が続き、「結びの一番」で館内の盛り上がりが最高潮に達します。そして、午後3時頃には結びの一番が終わると、一日を締めくくる「弓取式」が行われ、その日の興行が「打ち出し(終了)」となります。力士たちはその後、次の巡業地へと向かいます。

相撲巡業の「打ち出し」を深掘り!本場所との違いと巡業ならではの魅力

相撲巡業とは?その目的と特徴

相撲巡業は、相撲道の普及、地域の活性化、青少年育成を目的として全国各地で行われるイベントです。本場所とは異なり、ファンとの交流をメインとした催し物が多く、力士たちとより近い距離で触れ合える機会が提供されます。力士たちは本場所の合間を縫って、非常に過密なスケジュールで全国を巡っています。例えば、ある地域で午前15時に巡業を終えた後、その日のうちに次の地域へ移動し、翌日も早朝から稽古と巡業を行うといったハードな日程をこなしています。

巡業における打ち出しの具体的な内容と演出

巡業における「打ち出し」は、本場所と同様に一日の興行の終了を意味します。しかし、巡業では早朝の稽古から始まり、幕下以下の取組、十両・幕内の稽古、そして取組本番へと進みます。この過程で、「初っ切り」や「相撲甚句」、「櫓太鼓打分」といった巡業ならではの「お好み(催し物)」が披露されます。これらの催し物は、相撲の禁じ手をコミカルに解説したり、美声の力士が甚句を歌ったり、様々な太鼓の打ち分けを披露したりと、本場所では体験できないユニークな内容が盛り込まれています。これらすべてが終わり、結びの一番と弓取式が行われた後に「打ち出し」となります。

巡業のタイムスケジュールと楽しみ方(初っ切り、相撲甚句など)

巡業の一日は、午前8時の開場から始まり、午後3時頃に「打ち出し」を迎えます。開場時間には呼出しが「朝太鼓」を打ち、幕下以下の稽古、十両・幕内の稽古と進みます。正午頃からは取組が開始され、その間に「お好み」として「初っ切り」や「相撲甚句」、「櫓太鼓打分」が披露されます。「初っ切り」は、二人の力士が相撲の禁じ手や珍しい決まり手をコミカルに分かりやすく説明するもので、古く江戸時代から行われています。「相撲甚句」は、美声の力士による歌で、昔は型を見せながら歌われていました。「櫓太鼓打分」は、呼出しが太鼓を打ち分ける技を披露するものです。これらの催し物は、巡業ならではの魅力であり、相撲をより深く楽しむための見どころとなります。また、人気力士による髪結い実演や横綱綱締め実演など、勧進元が提供するお好みコーナーも取組進行中に入ることがあります。力士との交流も巡業の大きな楽しみ方の一つで、握手会や写真撮影の機会が設けられることがあります。

巡業に参加する力士について

巡業には、横綱や大関をはじめとする幕内の人気力士から、十両、幕下以下の若手力士まで、多くの力士が参加します。彼らは相撲の普及と地域貢献のために、非常にハードな日程をこなしながら、各地のファンと交流しています。ファンは巡業会場で、稽古中の力士の鍛錬の様子を間近で見たり、握手会で直接触れ合ったり、写真撮影をしてもらうなどの機会を得ることができます。稽古中は、白い稽古まわしを締めているのが関取(十両以上)、黒い稽古まわしを締めているのが幕下以下の力士と見分けることができます。力士たちはファンサービスも積極的に行ってくれますが、化粧まわしを付けている時のサインは断られる場合があるなど、マナーを守って交流することが大切です。サインは基本的に関取(十両以上)のみが行うことができます。

相撲観戦を100倍楽しむための基礎知識

相撲観戦に最適な服装と持ち物

相撲観戦に行く際の服装に厳格な決まりはありません。和装でも洋装でも自由に楽しめますが、座布団に座るマス席や溜席(タマリ席)で観戦する場合は、動きやすい服装がおすすめです。あぐらや体育座りがしやすい服装を選ぶと良いでしょう。会場は空調が効いていますが、座席によって体感温度が異なることがあるため、脱ぎ着しやすい服装や羽織るものがあると便利です。持ち物としては、うちわやタオル、羽織るものの他に、必要最低限のものに絞り、出し入れしやすいショルダーバッグやリュックがおすすめです。会場内で販売されているお弁当や飲み物を購入することもできますが、場所によっては売店が少ない場合もあるため、事前に確認するか、おにぎりなどを持参するのも良いでしょう。土足厳禁の席が多いので、スリッパを持っていくと快適に過ごせます。

相撲観戦で知っておきたい掛け声とマナー

相撲の土俵上で、行司が力士に発する有名な掛け声は「はっけよい」と「のこった」です。「はっけよい」は力士の気分を高め、良い状態になるように促す意味合いがあり、力士が動きを止めている時や組み合った時に動き出すように促すために使われます。「のこった」は「残った」が語源で、両力士がまだ土俵に残っており、勝負が決着していないことを意味し、力士が動き続けている時に勝負が決まるまで使われます。その他の掛け声として、取り組み開始前には「構えて」「見合って」などがあり、時間いっぱいになると「時間です」「手をおろして」などの合図が送られます。観戦マナーとしては、周囲の観客の迷惑にならないよう、大きな帽子や座椅子は避けるべきです。また、取組中に席を移動したり、座布団を投げたりする行為は禁止されています。力士との交流の際は、相手の状況を考慮し、マナーを守って接することが重要です。

初めてでも安心!相撲観戦の席選びのポイント

相撲観戦で一番いい席とされるのは、別名「砂かぶり」とも呼ばれる土俵周囲の「溜席(タマリ席)」です。非常に人気の高い席ですが、座布団に座るため、動きやすさを重視した服装が適しています。マス席も座布団に座る形式で、溜席と同様に比較的土俵に近い場所で観戦できます。お子様連れやご高齢の方、初めて相撲観戦をする方には、段差があり見やすい2階のイス席がおすすめです。1階の溜席やマス席は一人当たりのスペースが座布団一枚分と狭く、座ったり立ったりする際に周囲への配慮が必要になります。また、平らな場所に座布団を敷いているだけのため、後方席からは見えにくい場合もあります。一方、2階のイス席は段々になっているため、比較的全体を見渡しやすいのが特徴です。誰と観戦に行くかによって、最適な席を選ぶと良いでしょう。

大相撲観戦で手に入るグッズとは?

大相撲観戦では、会場内の売店で様々な相撲グッズを手に入れることができます。お菓子や力士のタオル、手形、キーホルダーなどが販売されており、観戦の記念やお土産として人気です。巡業会場でもグッズ販売が行われますが、人気の高さから早い時間帯に品切れになることもあるため、確実にグッズをゲットしたい場合は、午前の早い時間に行くことをおすすめします。地方巡業限定のデザイングッズが販売されることもあるため、事前にチェックしておくと良いでしょう。

相撲の「打ち出し」に関するよくある質問

相撲の「初っ切り」はいつ見られる?

相撲の「初っ切り」は、本場所では見ることができない、主に相撲巡業で行われる人気の催し物です。巡業のタイムスケジュールの中、午後の取組が始まる前の時間帯、具体的には幕下以下の取組が開始される午前12時頃から、十両・幕内土俵入り前の間に行われることが多いです。巡業のプログラムに組み込まれているため、巡業を訪れる際にはぜひ注目してみてください。

巡業と本場所、どちらの打ち出しがおすすめ?

「打ち出し」の意味合いはどちらも同じですが、それぞれの興行の特色によって異なる魅力があります。本場所の打ち出しは、その日の白熱した取組の締めくくりとして、厳粛な雰囲気の中で弓取式が行われます。一方、巡業の打ち出しは、一日の稽古やファンとの交流、そして「初っ切り」や「相撲甚句」といった巡業ならではの「お好み」がすべて終わり、より和やかな雰囲気で終了を迎えます。力士との距離が近く、様々な催し物が楽しめるという点では、巡業の打ち出しの方が、相撲をより身近に感じられるかもしれません。どちらも異なる魅力があるので、両方を体験してみるのがおすすめです。

打ち出し後の力士との交流は可能?

巡業では、本場所と比較して力士との交流の機会が多く設けられています。開場直後の握手会や、会場内を移動している力士との写真撮影、サインなど、ファンサービスが行われることがあります。しかし、「打ち出し」後は、力士たちは次の巡業地へ移動するなど、慌ただしくなります。そのため、「打ち出し」直後に、会場でゆっくりと力士と交流する時間はあまりないかもしれません。交流を希望する場合は、午前中の稽古時間や、十両・幕内土俵入り前の待機時間、あるいは取組を終えて支度部屋に戻る際など、力士の都合やタイミングを見計らって声をかけるのが良いでしょう。化粧まわしを付けている時や、サインを求める場合は関取(十両以上)のみに限定されるなど、マナーを守って交流することが大切です。

相撲の「打ち出し」を知って、さらに深い相撲の世界へ

この記事では、「相撲 打ち出し とは」というテーマで、その意味から大相撲のタイムスケジュール、巡業における特別な演出、そして観戦の楽しみ方までを詳しく解説しました。「打ち出し」は単なる興行の終了を意味するだけでなく、私の経験から言えば、**「無事に一日を終えられたことへの感謝と、次への期待を込めた儀式」であり、巡業においては「地域に相撲が根付くための、より地域密着型の締めくくり」**という側面も持ち合わせています。相撲の一日の流れ、そして本場所と巡業それぞれの文化を象徴する重要な節目でもあるのです。相撲観戦の際には、服装やマナー、席選びのポイントなどを参考に、快適に楽しむことができるでしょう。また、「初っ切り」や「相撲甚句」といった巡業ならではの催し物や、力士との交流も、相撲の魅力をさらに深める要素となります。この記事を通じて、「打ち出し」を理解し、相撲という奥深い世界をこれまで以上に楽しむ一助となれば幸いです。

相撲の打ち出しに関するまとめ

- 相撲の打ち出しは興行終了の合図である。

- 打ち出し太鼓は終了を告げる。

- 本場所と巡業で打ち出しの意味は異なる。

- 大相撲は早朝から夕方まで続く。

- 巡業はファン交流がメインだ。

- 初っ切りは巡業の特別催し物である。

- 相撲観戦の服装は動きやすさ重視。

- 行司の掛け声は「はっけよい」「のこった」。

- 溜席は土俵に最も近い人気席だ。

- 巡業での力士との交流はタイミングが重要。

コメント