室内で観葉植物を育てていると、知らないうちにコバエが発生してしまうことがありますよね?特にパキラなど人気の植物を飾っているご家庭では、土の状態や水やりの頻度によってコバエがわきやすく、悩まされている方も少なくありません。こうしたコバエの駆除には、お酢を使ったトラップが手軽かつ効果的で、100均アイテムでも簡単に実践できます。

本記事では、観葉植物まわりに発生しやすいコバエの種類や原因、そして植木鉢での繁殖を防ぐための具体的な方法について詳しく解説いたします。また、「コバエがわかない土」や「自然に優しい駆除法」など、安全面に配慮した対策も紹介しています。お酢を使ったコバエトラップの作り方から、駆除後の管理のポイントまで、実用的な情報を網羅していますので、すぐに始められる対策をお探しの方に最適な内容です。

- コバエが観葉植物に発生する主な原因

- お酢を使ったコバエ対策の具体的な方法

- お酢以外の自然派コバエ対策の選択肢

- 駆除後の観葉植物の正しい管理方法

Contents

- 1 観葉植物に湧くコバエをお酢で防ぐ!基本情報

- 1.1 室内でのコバエ発生のよくある理由

- 1.2 植木鉢で発生する害虫の種類と特徴

- 1.3 コバエの発生を防ぐための環境チェックポイント

- 1.4 お酢を使った簡単なコバエ対策方法

- 1.5 お酢以外での自然に優しい駆除アイデア

- 1.6 駆除後の観葉植物のお世話と管理方法

- 1.7 室内でのコバエ発生のよくある理由

- 1.8 植木鉢で発生する害虫の種類と特徴

- 1.9 コバエの発生を防ぐための環境チェックポイント

- 1.10 お酢を使った簡単なコバエ対策方法

- 1.11 お酢で作るトラップの作り方とポイント

- 1.12 お酢が侵入するコバエ対策に効果的な理由

- 1.13 害虫駆除スプレーのおすすめタイプ

- 1.14 100均アイテムでも実現可能なトラップ設置法

- 1.15 室内やキッチンでの清潔を保つコツ

- 1.16 植木鉢周りの大量発生を防ぐ清掃方法

- 1.17 隙間や表面に産卵されるコバエの駆除法

- 1.18 観葉植物を室内で育てる時の注意点

- 1.19 人気の粘着剤やアース製薬の商品レビュー

- 1.20 Amazonランキング上位の殺虫アイテム

- 1.21 ペットにも安全なコバエ駆除用品の選び方

- 2 観葉植物に湧くコバエをお酢で防ぐ!補足情報

観葉植物に湧くコバエをお酢で防ぐ!基本情報

室内でのコバエ発生のよくある理由

室内でコバエが発生する主な原因は、生ゴミや排水口、観葉植物の土壌などにある有機物です。特にキッチン周辺では、少しの食べ残しや調理カスが放置されることで、コバエにとって格好の繁殖場となってしまいます。排水口は見た目には清潔でも、奥にぬめりや食材のカスが溜まりやすく、発生源になりやすい場所です。

また、観葉植物を育てている家庭では、鉢土の表面にカビが生えたり、水の与えすぎで常に湿った状態になっていたりすると、チョウバエやキノコバエといった小さな虫が湧きやすくなります。見落としがちなのは、放置された飲み残しやペットフードの欠片も同様にコバエの好物だという点です。

このように、コバエの発生は「不衛生な場所」が原因となるケースが多いため、日常的な清掃と食べ残しの管理が非常に重要です。こまめなチェックと対策で、コバエの侵入を未然に防ぐことが可能になります。

植木鉢で発生する害虫の種類と特徴

植木鉢は見た目には癒しを与えてくれますが、その周囲は害虫が発生しやすい環境でもあります。特に湿度が高く、通気性の悪い鉢や土では、キノコバエ、チョウバエ、アブラムシなどが繁殖しやすくなります。

キノコバエは黒く小さな姿で、観葉植物の土に産卵しやすい性質を持ち、特に有機肥料が多く含まれた土を好みます。チョウバエは排水トラップ周辺や、腐敗した土に出やすく、飛び方がふわふわとしているのが特徴的です。一方、アブラムシは葉や茎に群がり、植物の養分を吸い取るため、生育に大きな影響を与えます。

これらの害虫は放置しておくと繁殖が早く、植物の根や葉を傷めるだけでなく、室内環境にも悪影響を及ぼします。定期的に鉢の表面を確認し、異変があればすぐに対処することが、害虫の予防には欠かせません。

コバエの発生を防ぐための環境チェックポイント

コバエの発生を未然に防ぐには、室内環境の細かな点検が欠かせません。特にチェックすべきは「生ゴミの放置」「排水口の汚れ」「湿度の高い場所」です。これらの場所はコバエの繁殖にとって理想的な条件がそろっています。例えばキッチンでは、使い終わった三角コーナーの生ゴミを長時間放置していませんか?また、浴室の排水溝や洗面所のヌメリは、コバエの産卵場所になることもあります。このように、小さな見落としが大きな発生源につながります。特に夏場は湿度と温度が高いため、こまめな換気と掃除を意識することが重要です。日々の生活の中でこれらの点を見直し、清潔を保つことが、効果的な予防につながります。

お酢を使った簡単なコバエ対策方法

お酢を使ったコバエ対策は、手軽でコストもかからず、誰でもすぐに始められる方法です。用意するのは、酢・洗剤・容器の3つだけで十分。酢の酸っぱい香りに誘われて近づいたコバエは、洗剤による表面張力の低下で沈みます。作り方は簡単で、器にお酢と数滴の洗剤を入れて、キッチンや観葉植物のそばに置くだけ。市販のトラップよりも手軽で、設置場所も自由に変えられるのが利点です。ただし、数日ごとに新しく作り替えないと、効果が薄れてしまうため注意が必要です。見た目を気にする方は、紙コップにカバーをつけるなどの工夫もおすすめです。

お酢以外での自然に優しい駆除アイデア

コバエ対策にはお酢を使った方法が有名ですが、それ以外にも自然由来で安心な方法がいくつかあります。特にペットや小さなお子様がいる家庭では、化学薬品を避けたいと考える人も多いはずです。その場合、ミントやレモングラスといった精油を使った方法が効果的です。これらの香りは人間には爽やかに感じられる一方で、コバエにとっては強い忌避効果があります。

例えば、スプレーボトルに水と精油を数滴加えるだけで、簡単な忌避スプレーを作ることができます。窓際やゴミ箱周辺、観葉植物の近くに吹きかけることで、寄せ付けない環境を作れます。また、ハーブ類を植木鉢のそばに置く方法もおすすめです。

化学成分に頼らずコバエを遠ざけたい場合、こうした自然素材を活用した対策を試してみてはいかがでしょうか。ただし、香りが薄くなると効果が落ちるため、こまめな再スプレーが必要です。

駆除後の観葉植物のお世話と管理方法

コバエを駆除したあとも、再発防止のためには観葉植物の管理がとても大切です。特に水やりの頻度や、土の通気性に注意を払うことで、害虫が寄りつきにくい環境を保てます。まず、水はけの良い土を使うことが基本です。湿ったままの状態が続くと、腐敗やカビの原因となり、コバエの発生源になります。

また、鉢の表面に敷き藁やバークチップを使って土の露出を抑えることで、虫が卵を産み付けにくくなります。肥料も過剰に与えないことがポイントです。特に液体肥料は虫を呼び寄せやすい傾向があるため、使うタイミングを慎重に見極めましょう。

定期的に葉の裏や土の表面を観察する癖をつけることが、植物を健康に保ちつつコバエの再発を防ぐ鍵となります。あわせて、鉢の周囲も清潔にしておきましょう。

室内でのコバエ発生のよくある理由

室内でコバエが発生する主な原因は、湿気・有機物・放置されたゴミの存在です。特に生ゴミや排水口、観葉植物の土などは、コバエにとって絶好の産卵場所となります。こうした環境が揃うと、目に見えない小さな卵が次々と孵化し、気がついたときにはコバエが大量に発生しているという状況になりがちです。

例えば、キッチンの三角コーナーや未洗浄のペットボトル、ジュースの空き缶なども要注意です。甘い匂いを感知して集まるコバエの習性から、わずかな残り香や汚れが引き金となることがあります。

室内でのコバエの発生を防ぐには、まず「匂いの元」や「湿気がこもる場所」を断つことが基本です。定期的な清掃やゴミの早めの処理が、発生の抑止につながります。

植木鉢で発生する害虫の種類と特徴

植木鉢ではコバエ以外にも、さまざまな害虫が発生する可能性があります。代表的なのはキノコバエ、チョウバエ、コナジラミ、アブラムシなどです。それぞれ生態や好む環境が異なるため、対策の仕方も変わってきます。

キノコバエは湿った腐葉土に卵を産みやすく、成虫が小さく黒い見た目をしているのが特徴です。一方、コナジラミは葉の裏に潜み、白っぽい粉をまき散らしながら植物の栄養を吸い取ります。アブラムシは新芽や茎に集まり、べたつく排泄物を残すため、カビの原因になることもあります。

こうした虫たちが住み着きやすい条件を知っておくことが、早期発見・早期対処に直結します。鉢の水はけをよくする、風通しを確保するなど、予防策もあわせて取り入れましょう。

コバエの発生を防ぐための環境チェックポイント

コバエが発生しやすい家庭環境にはいくつかの共通点があります。まずは生ゴミの処理が遅れていたり、湿気がこもっている場所が多いこと。さらに、排水口やエアコンのフィルター、キッチンの隅などに見落としがちな汚れが溜まっていることも一因です。

これらを防ぐには、家の中を定期的に見直す「環境チェック」が欠かせません。例えば、週に一度は排水口のゴミ受けを外して掃除し、観葉植物の鉢は水のやりすぎに注意するなどの小さな工夫が、発生予防になります。

「見えない場所こそ掃除すべきポイント」という意識を持ち、ルーティンに取り入れていくことが重要です。害虫にとって居心地の良い場所をなくすことが、長期的な対策につながります。

お酢を使った簡単なコバエ対策方法

お酢を使ったコバエ対策は、費用も手間も少なく、すぐに実践できる方法として非常に人気があります。基本的なやり方は、浅い容器にお酢と洗剤を混ぜて設置するだけ。お酢の匂いでコバエをおびき寄せ、洗剤で表面張力を弱めて沈める仕組みです。

使用するお酢は、米酢やリンゴ酢が特に効果的です。甘い香りに引き寄せられる習性を利用することで、殺虫剤を使わずに捕獲できます。ポイントは、容器を毎日チェックして中身を交換すること。放置していると匂いが薄れ、効果が落ちてしまいます。

「なるべく自然な方法で駆除したい」と考える方には、まずこのお酢トラップを試してみるのがおすすめです。

お酢で作るトラップの作り方とポイント

お酢トラップは、家庭で簡単に作れるコバエ対策の一つです。基本的な作り方は、コップなどの小さな容器に「お酢(米酢やリンゴ酢)大さじ2」と「台所用洗剤1滴」を入れて混ぜるだけ。お酢の香りがコバエを引き寄せ、洗剤が表面張力を弱めて溺れさせる仕組みになっています。

容器は透明のプラスチックカップやガラス瓶が適しており、中身が見えることで捕獲状況も確認できます。設置場所は、キッチン・ゴミ箱付近・観葉植物のそばなど、コバエが集まりやすいポイントを選びましょう。

作ったトラップは最低でも2日に1回は交換するのが理想です。放置すると匂いが弱まり、逆に虫を引き寄せにくくなります。安全で簡単、かつコスパも良いこの方法は、まず最初に試してほしい対策です。

お酢が侵入するコバエ対策に効果的な理由

お酢がコバエ対策に有効なのは、コバエが発する発酵臭に強く引き寄せられる習性を持つためです。コバエの中でもショウジョウバエのような種は、腐った果物やお酒などに反応しやすく、そのニオイ成分とお酢の香りが非常によく似ています。

また、お酢自体には殺虫成分はないものの、トラップに洗剤を混ぜることでコバエを効率よく捕獲できる点が評価されています。特に市販の殺虫剤を使いたくない家庭や、ペット・小さな子どもがいる家庭には安全面でも適した方法です。

ニオイで誘引し、物理的に捕まえるという発想はシンプルながら効果的です。このような特性を知っておくと、他の香りでも代用ができるヒントになるかもしれません。

害虫駆除スプレーのおすすめタイプ

市販されている害虫駆除スプレーにはさまざまな種類がありますが、コバエ対策としておすすめなのは「空間噴射タイプ」「直接噴射タイプ」の2つです。空間噴射タイプは、広範囲に拡散して飛んでいるコバエを一度に処理できるというメリットがあります。

一方、直接噴射タイプはコバエが止まっている場所にピンポイントで使えるため、即効性が高いのが特徴です。特にキッチンや観葉植物付近では、香りが強すぎない製品や天然成分由来のスプレーを選ぶと安心です。

使用時には「子どもやペットがいる空間でも使えるか」を確認することが大切です。速効性を求めるなら合成成分タイプ、安全性を優先するなら天然成分タイプを選ぶと良いでしょう。

100均アイテムでも実現可能なトラップ設置法

コバエトラップは、100均で手に入るアイテムを活用して簡単に自作できます。例えば「プラスチックカップ」「食品ラップ」「輪ゴム」「つまようじ」などを使えば、誰でも数分で設置できるトラップが完成します。

やり方は、カップにお酢+洗剤を入れ、ラップをかぶせて輪ゴムで固定。その上からつまようじなどで小さな穴を数個開けることで、コバエが中に入りやすくなり、出られなくなる仕組みです。

市販の専用グッズを買わなくても十分に機能するため、まずはこの方法から始めるのも良いでしょう。費用を抑えつつ、部屋に目立たないよう設置できるのもポイントです。

室内やキッチンでの清潔を保つコツ

室内やキッチンを清潔に保つことは、コバエの発生を抑えるうえで欠かせない基本です。特に調理後の生ゴミ処理や排水口の掃除をこまめに行うことが重要です。放置された生ゴミや汚れたシンクは、コバエにとって格好の繁殖場所になります。

また、食材を出しっぱなしにしない、使用後の調理器具はすぐに洗うなど、日常的な意識づけが大切です。生ゴミは密閉できる蓋付きのゴミ箱に入れ、さらにこまめな袋交換を心がけましょう。

冷蔵庫の中や戸棚も見落としがちですが、食品カスが溜まらないように定期的な掃除が求められます。このような地道な清掃習慣が、コバエにとって魅力のない空間づくりへとつながります。

植木鉢周りの大量発生を防ぐ清掃方法

植木鉢の周囲では、湿気や有機物が溜まりやすく、コバエが繁殖する条件が整っています。特に水の与えすぎによって発生する「カビ」や「腐った根」などが原因になりやすいため、日頃からのチェックが不可欠です。

鉢の表面に白いカビが見えたら、古い土を取り除き、乾いた清潔な土に入れ替えるのがおすすめです。また、鉢の受け皿にたまった水を放置するのもNG。常に乾いた状態を意識しましょう。

周囲の床や棚にも落ちた葉や土がたまらないよう、週1回の拭き掃除を実施することで発生を抑えられます。植木の健康を保つことが、そのまま害虫対策にも直結するのです。

隙間や表面に産卵されるコバエの駆除法

コバエは家具の隙間や壁の表面など、目に見えにくい場所に卵を産む性質があるため、徹底的な対策が求められます。特に湿ったスポンジやダスター、排水口のフチ、ゴミ箱の内側などが要注意ポイントです。

まずは殺虫スプレーを使って産卵されたエリアを重点的に処理し、除菌タイプのクリーナーで拭き取ります。その後、アルコールスプレーなどを使って菌の繁殖を抑えると再発防止に効果的です。

再び卵を産みつけられないように、湿気をためず通気性を保つことが大切です。使っていない布巾や雑巾はすぐに洗って乾燥させるなど、小さな習慣の積み重ねが、コバエを寄せつけない環境づくりにつながります。

観葉植物を室内で育てる時の注意点

観葉植物を室内に置く際には、見た目の癒し効果と同時に、コバエなどの小さな害虫が繁殖しやすいというリスクにも注意が必要です。特に土の状態や水のやり方が悪いと、ショウジョウバエやキノコバエの発生源になります。

水やりは、土が乾いてから行うのが基本です。常に湿った状態を保つと、土の中で微生物が増え、それに引き寄せられる形でコバエが繁殖します。また、腐葉土や堆肥などの有機質の多い用土もコバエの原因になることがあります。

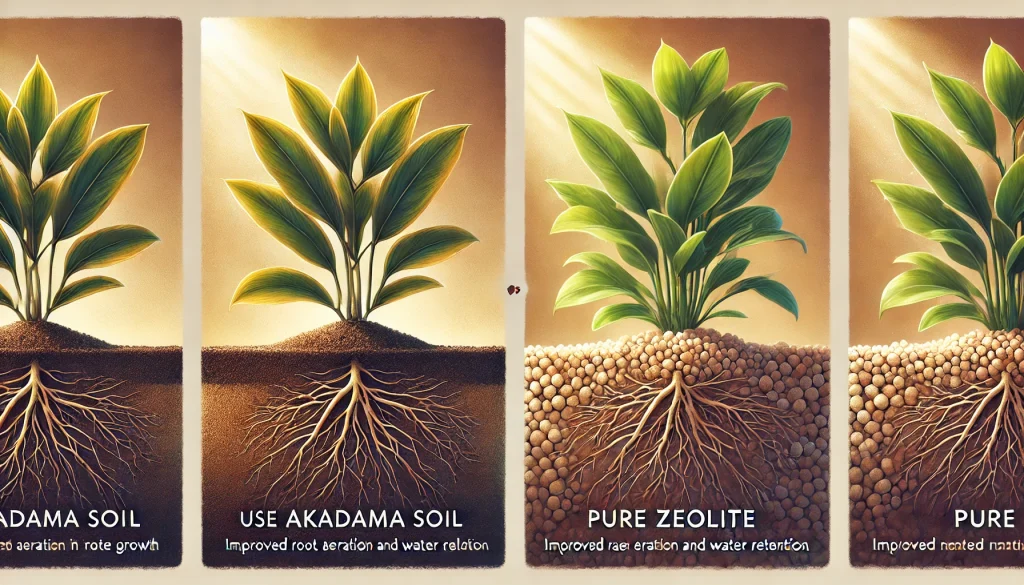

防虫効果のある鉢カバーや、表面に赤玉土やゼオライトを敷く方法も有効です。これによりコバエの産卵を防ぎ、植物の美観も損なわずに管理できます。

人気の粘着剤やアース製薬の商品レビュー

市販されているコバエ対策グッズの中でも、粘着剤タイプは設置が簡単で効果が目に見えやすいという点で人気があります。例えば、黄色い粘着シートタイプは観葉植物の周辺に置くだけで、飛んできたコバエをしっかりキャッチしてくれます。

アース製薬の商品では「おすだけベープ」や「コバエがホイホイ」などが高評価を得ています。特に「コバエがホイホイ」は誘引効果が強く、設置後すぐに成果が見える点が好評です。さらに、香り付きタイプや無臭タイプなど、使用環境に応じたラインナップも豊富です。

ただし、即効性がある反面、持続力や設置場所の工夫も必要なため、補助的な位置づけで使うのがおすすめです。

Amazonランキング上位の殺虫アイテム

Amazonで売れ筋となっているコバエ駆除アイテムには、スプレータイプ・誘引トラップ・電気式など様々な種類があります。中でも**「電撃殺虫器」や「誘引ジェルタイプのトラップ」は、レビューでも高評価が多く、実績も豊富です**。

特に、USB接続型の電撃殺虫器は、ベランダやキッチンに置いておくだけで夜間のコバエや蚊を効率よく捕獲できます。一方で、設置場所に制限があるため、複数個の併用が必要になることも。

また、レビューでは「ニオイが少ない」「設置がラク」など、初心者でも使いやすい点が重視されている傾向があります。購入時は、実際の使用シーンに合ったスペックを選ぶようにしましょう。

ペットにも安全なコバエ駆除用品の選び方

ペットを飼っている家庭では、駆除グッズの選定に特に注意が必要です。殺虫成分が空気中に拡散するスプレーや、強力な誘引剤は誤ってペットが舐めてしまうリスクがあるからです。

このような環境では、天然由来の成分を使った「ハッカ油スプレー」や「アロマトラップ」などがおすすめです。また、ペットが届かない高さに設置することも安全対策の一つです。

粘着式トラップや電気式捕獲器は、化学成分を使わずにコバエを処理できるため安心感があります。ただし、いずれの方法も完全に安全とは限らないため、使用中はペットの様子をよく観察しましょう。

観葉植物に湧くコバエをお酢で防ぐ!補足情報

ゴミ箱や排水口の掃除と定期的な交換が必要

コバエの発生源として代表的なのが、生ゴミを入れるゴミ箱や、水垢が溜まりやすい排水口です。この2箇所は見た目では清潔に見えても、内部に汚れやニオイが蓄積していることが多く、産卵・繁殖の温床になります。

週に一度は、ゴミ箱の内側を中性洗剤で洗い、完全に乾かしてから新しいゴミ袋をセットすることが理想的です。また、排水口にはネットを設置し、食べカスが詰まらないよう心がけましょう。

さらに、市販の排水口クリーナーや重曹+クエン酸の自然洗浄も効果的です。見落とされがちな場所ほどコバエにとっては好都合なので、ルーチン化して対策を講じることが必要です。

ハッカ油スプレーの効果と使い方

ハッカ油は天然成分でできており、強い香りによってコバエを寄せ付けにくくする効果があります。殺虫剤のように虫を直接駆除するのではなく、忌避(きひ)という形で寄せつけないのが特徴です。

使い方としては、スプレーボトルに水200mlと無水エタノール10ml、そしてハッカ油を5〜10滴ほど混ぜて、よく振って使用します。キッチンの排水口まわりや窓際、観葉植物の土の表面などに吹きかけておくと効果的です。

ただし、精油成分はペットや小さな子どもに刺激を与える場合があるため、使用する場所と量には注意が必要です。天然由来とはいえ、しっかりと使用方法を守ることで、安全にコバエ対策ができます。

コバエの餌となる生ゴミの適切な処理法

コバエが大量に発生する原因の一つが、生ゴミの処理方法に問題があるケースです。特に水分を含んだ食品カスや果物の皮などは、発酵してニオイを放ちやすく、コバエを誘引する強い要因になります。

まず、生ゴミは可能な限り水気をしっかり切ってから捨てるようにしましょう。野菜クズやお茶がらなども、新聞紙やキッチンペーパーに包んでから捨てると、ニオイの拡散を抑えられます。また、ゴミ袋は毎日取り替え、ゴミ箱のフタもきちんと閉めることが大切です。

加えて、冷凍庫内に一時的に保管する「凍らせてから処分する方法」も効果的。手間はかかりますが、コバエの発生を大幅に防げるため、夏場などは特におすすめです。

特に大量発生が見られる時期はいつ?

コバエの大量発生は、主に気温と湿度が高くなる春から夏にかけて顕著に見られます。とくに5月〜9月にかけては、気温が20℃以上の日が続くことで、コバエの繁殖スピードが一気に加速します。わずか数日で卵から成虫になる種類もいるため、対策を怠るとすぐに数が増えてしまいます。

また、梅雨時期は湿度も高いため、台所や観葉植物の周辺など、少しの汚れや水分でもコバエにとっては格好の産卵場所になります。この時期は、室内の換気や除湿を意識し、発生源になりやすい場所を重点的にチェックすると良いでしょう。

季節ごとの特性を理解し、先回りして対策をとることが、大量発生を防ぐうえで非常に重要です。

生態に基づくコバエ防除タイミングの見極め

コバエの防除は、ただ発生してから駆除するのではなく、その生態を理解し「繁殖のタイミング」に合わせて対策することが効果的です。多くのコバエは、湿った有機物の上に産卵し、3〜5日で孵化。その後、1週間程度で成虫になります。

このため、卵から成虫へ移行する初期段階、つまり「発生の兆候が見え始めたタイミング」での対応が鍵です。例えば1匹でもコバエを見かけたら、すぐにトラップの設置や清掃を始めるのが望ましいです。

見落とされがちですが、成虫が飛び始めた時点ですでに繁殖が進んでいる可能性があるため、早期の察知と対応が予防につながります。特に観葉植物の周辺やゴミ箱付近は、定期的にチェックしましょう。

暮らしを快適にするための害虫対策の基本

快適な住環境を保つには、害虫の侵入を未然に防ぐ「予防」が最も大切です。害虫対策というと、発生後の駆除に注目しがちですが、そもそも家に入り込ませないような工夫があれば、大量発生を防ぐことができます。

例えば、ゴミの処理や排水口の清掃をこまめに行う、水回りの湿気を抑える、観葉植物の土の表面を乾燥させるなど、日常的なケアが基本です。また、網戸の破れを直す、窓の開け方を見直すなど、侵入口を減らすことも効果的です。

こうした「小さな積み重ね」が、長期的に見て害虫のいない清潔な空間を作る鍵となります。大がかりな作業をせずとも、日々の習慣の中で意識できるポイントはたくさんあります。

トラップの設置場所と注意すべきポイント

トラップを効果的に使うには、「どこに置くか」が非常に重要です。コバエが好むのは、湿気やニオイがこもりやすい場所です。たとえばキッチンの生ゴミ周辺、シンク下、観葉植物の土の近くなどが該当します。

一方で、風通しの良い場所や直射日光の当たる場所には設置しても効果が薄くなることがあります。また、トラップの設置数が少なすぎると、広範囲に広がるコバエには対応しきれません。複数個を分散して設置するのが理想です。

注意点として、トラップに頼りきりにならず、発生源そのものをなくすことが最優先です。トラップはあくまで補助的な役割と考えて、併せて清掃や密閉保存などの対策を行いましょう。

観葉植物に適用可能なトラップの種類紹介

観葉植物を育てていると、どうしてもコバエが寄ってきやすくなりますが、専用のトラップを使えば被害を最小限に抑えることができます。特に有効なのは、土に挿して使うスティック型や粘着シートタイプのトラップです。これらはコバエの活動域に直接設置できるため、高い捕獲効果が期待できます。

また、お酢や砂糖を使った自作トラップも有効で、植物にダメージを与えずに使えるのがメリットです。トラップを置く際は、葉や茎に接触しないように気をつけ、定期的に場所を変えるとより効果的です。

植物に優しく、インテリアを損なわない見た目の製品も増えており、日常使いしやすくなっています。市販品と手作りの両方を試しながら、自分に合ったものを選びましょう。

プロも推奨する効果的な捕獲方法

プロの害虫駆除業者が推奨する捕獲方法には、いくつかの共通点があります。その一つが「コバエの行動パターンを利用する」ことです。例えば、光に集まる性質を利用して、LEDライト付きのトラップを使うと高い効果が得られます。

さらに、誘引剤を使った電気式の捕虫器も効果的で、夜間に活動が活発になる種類のコバエに特に有効です。ただし、家庭用としてはややコストがかかるため、発生状況に応じて導入を検討しましょう。

プロが行う対策では、捕獲だけでなく「巣の特定と除去」まで徹底している点も重要です。家庭でもその視点を持つことで、より根本的な駆除につながります。

必要に応じて駆除剤を適切に使う方法

コバエの発生が多く、トラップだけでは対処しきれない場合は、市販の駆除剤を使うことも検討すべきです。ただし、使用時には成分や対象害虫をよく確認し、誤用しないことが大切です。たとえば「ショウジョウバエ用」「チョウバエ用」など、対象の種類によって効果が変わる場合があります。

スプレータイプは即効性が高く、発生源がはっきりしているときに向いています。一方、持続型の置き型駆除剤は、長期間にわたりコバエの活動を抑えられる点が魅力です。植物やペットが近くにいる場合は、天然成分配合の製品や使用可能な場所を事前に確認しておくと安心です。

過剰使用は逆効果になることもあるため、使用量や頻度は必ずパッケージ記載の通り守りましょう。

お酢以外での自然に優しい駆除アイデア

お酢を使った対策が苦手な人や、別の方法を探している方には、他にもいくつか自然派の駆除アイデアがあります。代表的なのは「ハッカ油スプレー」や「重曹と酢の混合液」を使う方法です。これらは香りや化学反応によってコバエを遠ざける効果が期待できます。

また、レモングラスやティーツリーなど、アロマオイルを使ったディフューザーも虫よけに使えるアイテムのひとつです。見た目もおしゃれで、部屋の雰囲気を壊さない点も人気です。

食品廃棄物を土に混ぜ込まない、乾燥した状態を保つなどの物理的な工夫も、地道ながら有効です。日常に無理なく取り入れられる自然派対策で、快適な環境を維持しましょう。

駆除後の観葉植物のお世話と管理方法

コバエを駆除した後も、再発防止のためには観葉植物の管理を丁寧に行うことが大切です。特に注意したいのが「水やりの頻度」と「鉢内の湿度管理」です。土が常に湿っていると、コバエが再び産卵しやすくなります。

土の表面が乾いてから水を与えるようにし、受け皿にたまった水もその都度捨てるようにしましょう。また、使っている土が古くなっている場合は、一度リフレッシュすることも効果的です。

観葉植物の葉や茎に枯れた部分があると、コバエの餌になることがあります。定期的な剪定と風通しのよい場所への設置を心がけ、清潔な状態を維持しましょう。

観葉植物に湧くコバエをお酢で防ぐ方法のまとめ

- コバエは観葉植物の湿った土や有機物を好んで繁殖する

- お酢と洗剤を混ぜたトラップはコバエ対策として効果的

- お酢の発酵臭にコバエが誘引されやすい特性を利用する

- 土の表面を乾燥させることで産卵を防止できる

- 肥料の与えすぎは虫を引き寄せる原因となる

- 鉢の受け皿にたまった水はこまめに捨てるべき

- 粘着シートやスティック型のトラップも有効

- ハッカ油スプレーはペットや子どもにも比較的安全

- 排水口やゴミ箱も同時に清潔に保つことが重要

- 駆除後の観葉植物は水やり管理と清掃が肝心

- 観葉植物の周囲に自然素材の忌避アイテムを設置する方法もある

- 土の上にゼオライトや赤玉土を敷くことでコバエの侵入を防げる

- 季節的には5月〜9月が最も発生しやすい

- トラップは数日ごとに中身を交換する必要がある

- 清掃とトラップは併用することで相乗効果が期待できる

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] 観葉植物に湧くコバエはお酢で防げる?簡単に作れるトラップ大作戦! […]

[…] 観葉植物に湧くコバエはお酢で防げる?簡単に作れるトラップ大作戦! […]

[…] 外部リンク:株式会社アイダ設計 庭に植えてはいけない植物 […]