Contents

「股割り」の基本的な定義と相撲における重要性

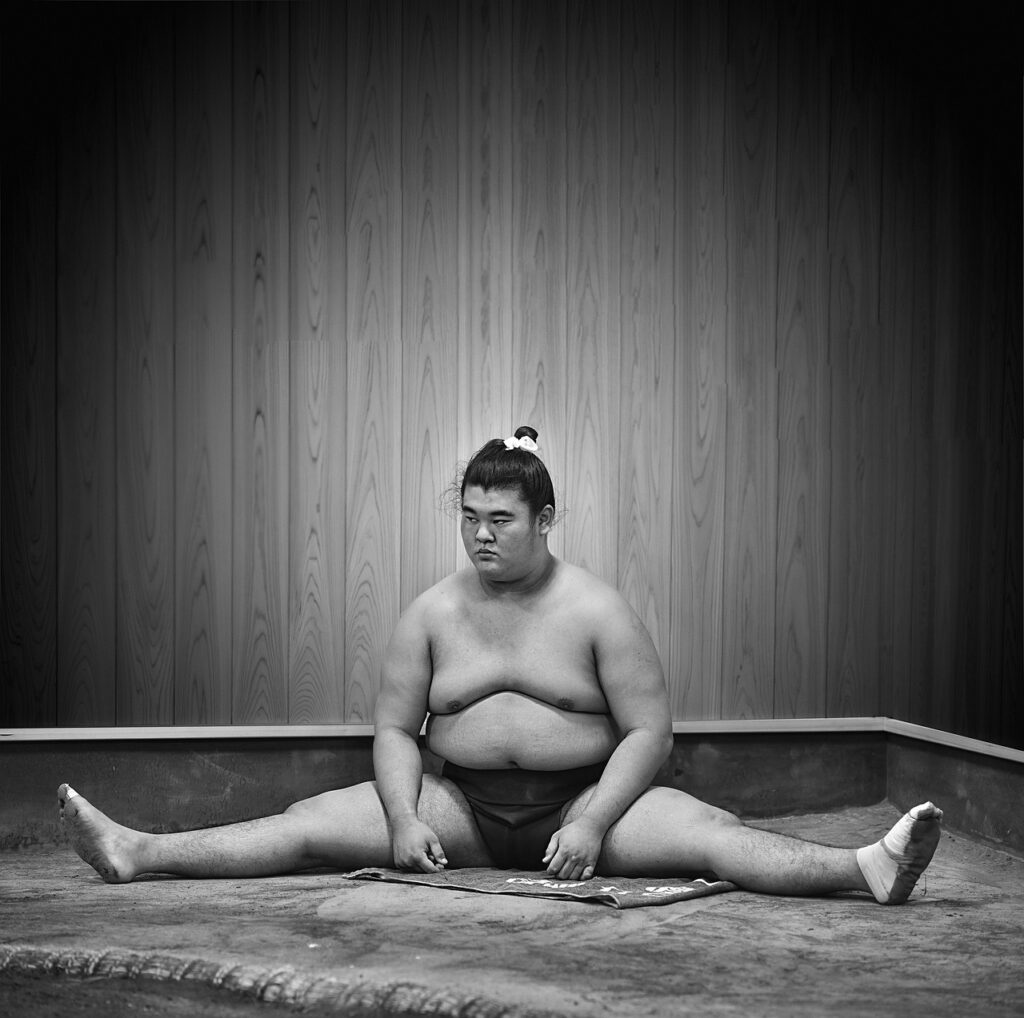

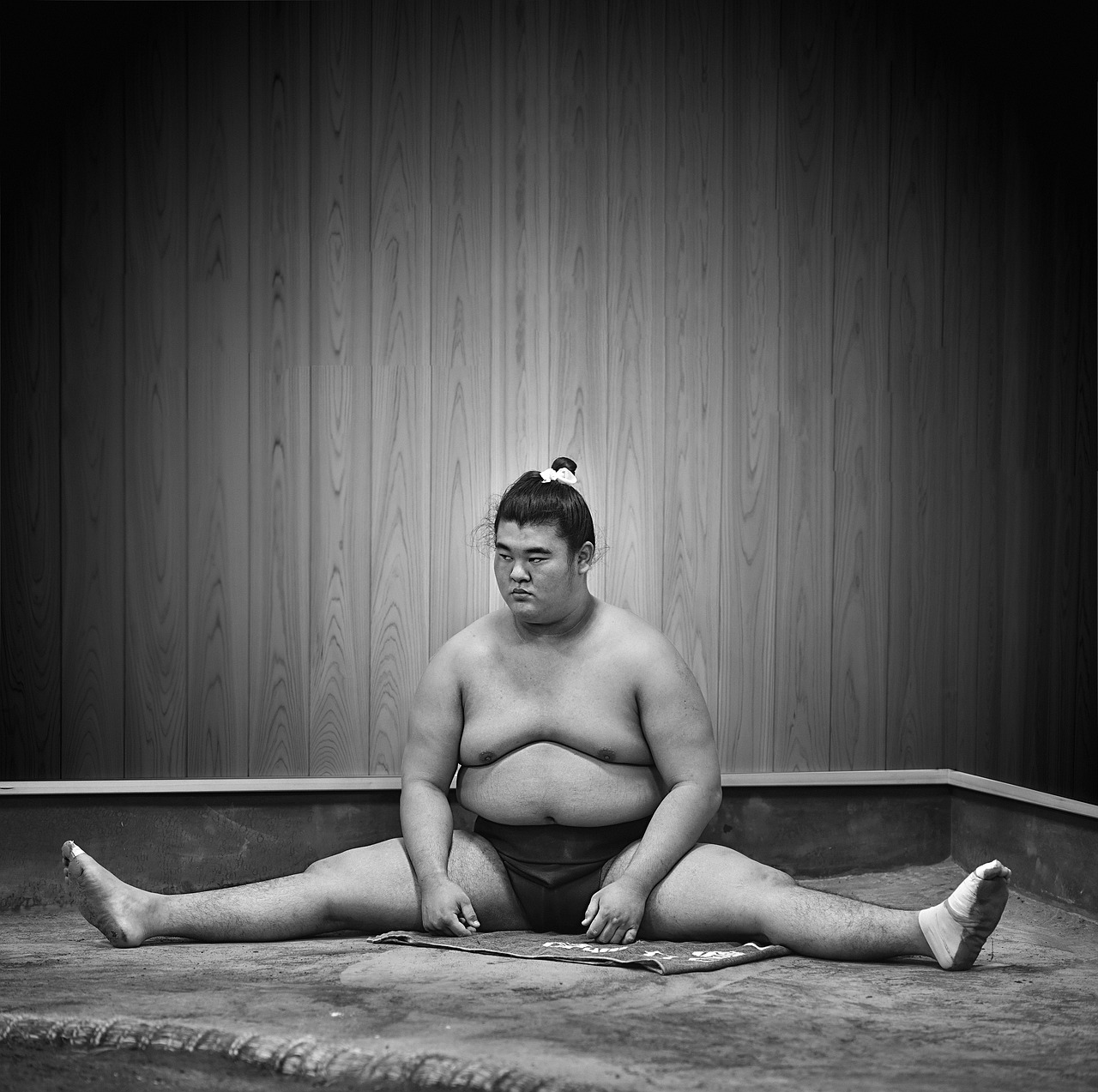

相撲における「股割り」とは、股関節の柔軟性を高めるために行う稽古の一つです。この運動は、両足を大きく開いて座り、上半身をゆっくりと前に倒すことで、股関節や内転筋をストレッチする具体的な動作を指します。股関節から体を動かすことを目的にしており、上半身の全体重がかかる重要な場所である股関節を柔らかくすることで、怪我の予防や相撲の基本動作である四股などをスムーズに行う上で非常に重要な稽古と位置づけられています。

力士が股割りに取り組む本当の理由は何ですか?

力士が股割りに取り組む本当の理由は、股関節の柔軟性を高めて怪我を予防することにあります。相撲は激しいぶつかり合いを伴う競技であり、股関節の柔軟性は衝撃を吸収し、不自然な体勢での怪我を防ぐために不可欠です。また、四股などの相撲の基本動作をよりスムーズに、かつ効果的に行うためにも股割りは欠かせません。この「なぜ体を柔らかくする必要があるのか」という疑問に対し、元幕内力士で、現在はスポーツトレーナーとして活動するニコライ・イワノフさんも、入門当初は股関節が硬く、股割りがとても辛かったと語っています。しかし、現役時代に膝の大怪我を負った経験から、股関節の柔軟性の重要性を痛感し、予防のために股関節のケアを重視するようになったそうです。このように、力士たちは自身の体を守り、最高のパフォーマンスを発揮するために、日々股割りによる柔軟性向上に努めているのです。

力士の股割りがもたらす驚くべき効果とは?

股割りが力士のパフォーマンスをどう向上させますか?

股割りが力士のパフォーマンス向上にもたらす効果は多岐にわたります。股関節の可動域が広がることで、力士は脚を上げやすくなり、よりスムーズな動きができるようになります。これは、相手のバランスを崩す競技である相撲において、自身のバランスを保ち、機敏に動くために不可欠な要素です。股関節が柔らかくなることで、四股や腰割りといった相撲の基本動作をより深く、力強く行えるようになり、体幹の安定性も増します。股割によって得られる柔軟性はこれらの動作の質を高め、結果として力士全体のパフォーマンス向上に大きく貢献します。

相撲の股割りが体に良いとされる具体的な効果

相撲の股割りが体に良いとされる具体的な効果は、股関節の柔軟性向上に留まりません。まず、股関節の可動域が広がることで、腰痛の予防や改善に繋がるとされています。股関節の動きが良くなることで体の歪みが改善され、腰への負担が軽減されるためです。また、下半身の筋肉が強化されることで、安定した歩行や転倒防止にも役立ちます。さらに、股関節周辺、特に鼠蹊部の血行が促進されることで、足の冷えやむくみの改善も期待できます。股関節を開くことで骨盤や内臓の位置が整い、基礎代謝が向上することで、ダイエット効果や姿勢の改善、便秘の改善といった幅広い健康効果も期待できると言われています。このように、股割りは力士だけでなく、一般の人々の健康維持や体力向上にも非常に有効な運動なのです。

相撲流の股割り実践方法と安全な取り組み方

初心者でもできる!相撲の股割りの正しいやり方

初心者でも安全に取り組める相撲流の股割りの正しいやり方は、段階を踏んで行うことが重要です。基本的な方法としては、両足を大きく開いて座り、つま先を外側に向けて膝が内側に入らないように注意します。その後、肘で膝を外側に押し出すようにして股関節をさらに開き、上半身をゆっくりと前に倒して胸を地面につけるようにします。しかし、無理に開脚しようとすると怪我につながる可能性があるため、「痛気持ち良い」と感じる程度で、徐々に柔軟性を高めていくことが大切です。経験豊富な指導者のもとで行うことが望ましいとされています。相撲パーソナルトレーナーの小柳亮太さんは、初心者が力士の真似をして形だけの四股を踏むことは勧めず、まず股関節の可動域を広げて柔軟性を高める「動的ストレッチ」を、その後筋肉を伸ばしたままキープする「静的ストレッチ」を行うことを推奨しています。動的ストレッチには四股立ち股関節開閉や四股スクワットが、静的ストレッチには四股ストレッチや股割ストレッチ(片脚・両脚)があります。これらを毎日コツコツと続けることで、股関節の改善が期待できます。

力士はどれくらいの期間で股割りを習得するのでしょうか?

力士が完全な股割りを習得するまでの期間は、その力士が元々持っている柔軟性によって大きく左右されますが、数年を費やすのが一般的であるとされています。大相撲の稽古の中でも「最も厳しい」と言われることも多く、多くの新弟子にとって恐怖の対象となるほどです。中には、完全な股割りを修得できないまま上位に出世し、現役を終えてしまう力士も珍しくありません。これは、股割りが単なるストレッチ以上の、非常に厳しく時間のかかる鍛錬であることを物語っています。

股割りで痛みを感じることは普通ですか?

股割りで痛みを感じることは、その程度によりますが、ある意味で普通とも言えます。しかし、無理に開脚しようとしたり、過度な負荷をかけたりすると、靭帯損傷などの怪我につながる可能性があります。データベースによると、相撲の世界では新弟子たちが股割りを行って体を傷めることがあり、内出血があったり、筋肉の連続性が失われて違和感があったりする場合には、筋断裂を起こしている可能性が指摘されています。顕著な筋断裂に至らない場合でも、マイクロレベルの損傷が軟部組織に起こり、炎症を引き起こしている可能性もあります。そのため、股割りは「痛気持ち良い」と感じる程度に留め、無理なく段階的に柔軟性を高めていくことが非常に重要です。

股割りは危険?知っておくべきリスクとデメリット

股割りは体に悪いと言われるのは本当ですか?

一部では、体が重い力士のような人が股割りを行うと関節に良くないという声も聞かれますが、股割りは、無理なやり方をすると体に悪い影響を与える可能性があります。特に、股関節の正常な可動域をはるかに超えて無理に関節を動かそうとすると、関節のクッション材である軟骨や、骨と骨をつなぐ靭帯を傷つけてしまうことがあります。これにより靭帯を損傷し、捻挫につながる危険性も指摘されています。そのため、股割りの効果を最大限に引き出しつつ、体を傷めないためには、適切な方法と無理のない範囲で行うことが非常に重要です。適切な指導のもと、正しい方法で段階的に行えば、関節への負担を最小限に抑えつつ、そのメリットを享受できるとされています。

開脚180度はなぜ推奨されないのですか?

開脚180度が一般的に推奨されない理由は、それが股関節の正常な可動域をはるかに超えた状態であるためです。無理に関節を動かすことで、関節のクッションの役割を担う軟骨や、骨と骨をつなぐ靭帯を傷つけてしまうリスクが高まります。靭帯が損傷すれば捻挫を引き起こす可能性があり、これは本末転倒な結果を招きかねません。力士の中には、長年の稽古により180度開脚を達成し、さらに上半身を地面につけることができる者もいますが、これは数年を費やす厳しい稽古の賜物であり、経験のない者が安易に真似をするべきではないとされています。

股割りで「筋を切る」リスクとその影響

股割りで「筋を切る」リスクは、特に無理な方法で行った場合に存在します。データベースによると、内出血していたり、筋肉の連続性が失われて違和感があったりする場合には、筋断裂を起こしている可能性があるとされています。たとえ顕著な筋断裂に至らなくても、マイクロレベルの損傷が軟部組織に起こり、炎症を引き起こす可能性があります。このような筋肉や組織の損傷は、痛みを伴い、運動能力の低下や回復に時間を要するなど、体に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、股割りは痛みを我慢して無理に行うのではなく、自身の体の状態に耳を傾けながら、慎重に進めることが重要です。

股割り中に「ぶちぶち」と音がするのはなぜですか?

股割り中に「ぶちぶち」という音が聞こえることについて、データベースには具体的な音の発生メカニズムに関する直接的な説明はありません。しかし、相撲の世界では新弟子たちが股割りを行って体を傷める際に、内出血や筋肉の連続性の喪失、違和感がある場合に筋断裂を起こしている可能性が指摘されています。また、顕著な筋断裂まではいかなくても、マイクロレベルの損傷が軟部組織に起こり、炎症を起こしている可能性もあります。もし股割り中に不快な音とともに痛みや違和感がある場合は、筋肉や関節に何らかの負担がかかっている可能性も考えられるため、無理をせずに運動を中止し、必要であれば専門家に相談することが賢明です。

相撲で股割りをする理由やデメリットのまとめ

- 股割りは股関節の柔軟性を高める稽古である。

- 力士は怪我予防と技の向上に股割りを行う。

- 股割りは力士の相撲のパフォーマンスを向上させる。

- 腰痛予防や下半身強化など健康効果も大きい。

- 正しい股割りは段階的に無理なく行うべきだ。

- 力士が股割りを習得するには数年かかるのが一般的である。

- 股割りで感じる痛みは無理な証拠である。

- 無理な開脚180度は関節を傷つける危険がある。

- 股割りで筋断裂を起こすリスクも存在する。

- 股割り中の音は組織損傷の可能性もあるため注意だ。

コメント

コメント一覧 (1件)

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và bắt đầu nạp tiền để tham gia các trò chơi tại đây. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ đa dạng, phong phú mà nhà cái mang lại. Quá trình đăng ký tại 888SLOT vô cùng đơn giản, nhanh chóng và bảo mật, giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và tham gia cá cược chỉ trong vài bước ngắn gọn. TONY01-12