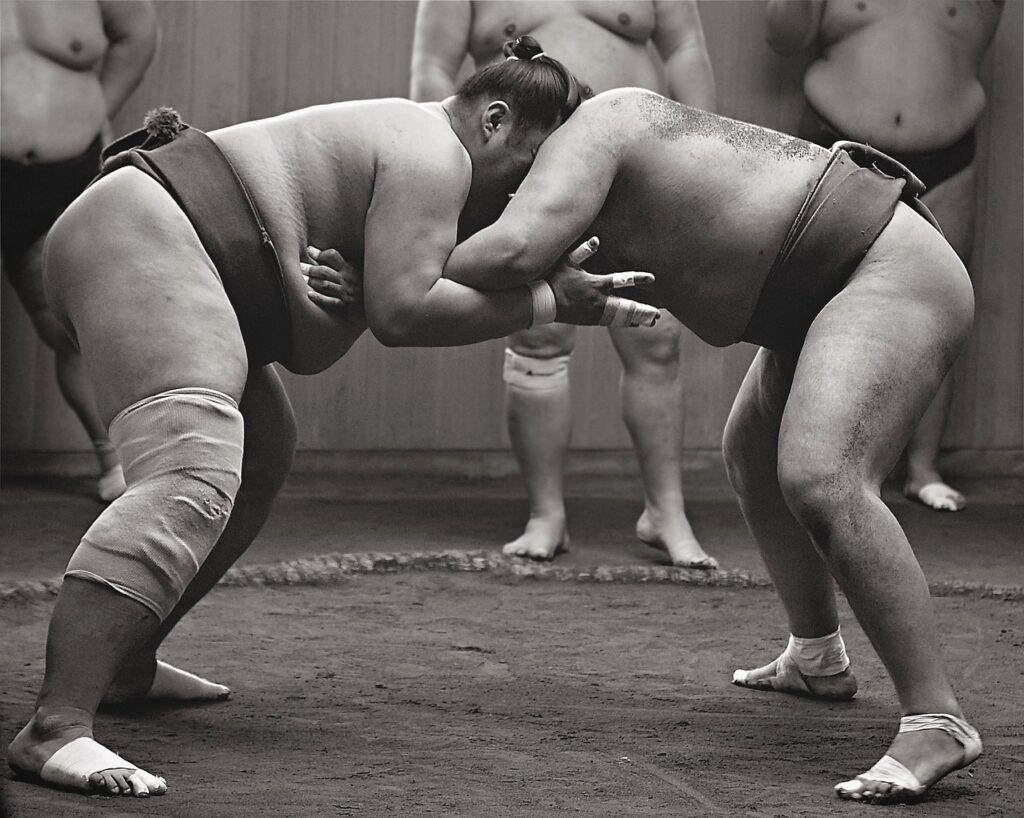

相撲は日本の国技として多くの人に愛されていますが、一方で「闇が深い」という声も少なくありません。なぜ相撲界にはネガティブな話題が尽きないのでしょうか。この記事では、暴力事件、過酷な生活、金銭問題など、相撲界に根深く存在する「闇」の実態を、具体的な事例を交えながら徹底的に解説します。

Contents

相撲界の「闇」とは?なぜネガティブな話題が尽きないのか

相撲界の「闇」とは、表面には見えにくい相撲部屋の閉鎖性や、時代錯誤と批判される慣習が生み出す問題の総称です。プロスポーツはどこも似たような問題を抱えていると指摘されることもありますが、相撲界では特にその閉鎖的な体質が問題の根源とされています。

相撲界の「闇」を語る上で欠かせない3つの背景

相撲界の闇の背景には、主に3つの要因があります。一つは、力士養成員には給料がなく、関取に「たかる」しかないという特殊な給与体系です。これが、弱い立場にある力士をさらに追い詰める構造を生み出しています。二つ目は、暴力的な支配者意識を助長する「付け人制度」です。この制度は、部屋内の悪しき上下関係や暴力を生み出す温床となっています。三つ目は、親方や日本相撲協会がトラブルを「兄弟げんか」として内部で処理しようとする体質です。この体質が、問題が公になるのを遅らせ、再発防止を妨げています。

大相撲の「闇」を象徴する過去の事件とは?

大相撲史上、最も闇が深いとされる事件の一つに、大鳴戸親方死亡事件があります。この事件は、千代の富士さんらの八百長を告発している最中に、大鳴戸親方が怪死したというもので、人が亡くなっていることから江戸時代以来最大の闇だと指摘されています。しかし、当時のマスコミは沈黙し、警察も捜査に動かなかったとされており、その背景には「騒いだらお前らも暗殺する」という組織的な力が存在したのではないかと語られています。

弟子への暴力やいじめは今も存在するのか?

相撲界での暴力やいじめは、昔から「かわいがり」という名のもとで行われてきたとされています。現代では暴力決別宣言が出されましたが、その実態は今もなお問題視されています。

「かわいがり」と称される稽古の本当の実態

「かわいがり」とは、後輩を厳しく指導するという意味で使われることがありますが、その実態は暴力や暴言を伴うものだとされています。相撲部屋では、顔を殴られたり、膝蹴りを入れられたり、フライパンの裏で叩かれたりする暴力行為が、師匠や親方衆の目の届かないところで行われていました。縄跳びの紐で叩かれ、「お前は叩かれないと分からないんだから」と言われるような、常軌を逸した暴力行為も報告されています。

過去に起きた弟子への暴力事件とその結末

2023年には、陸奥部屋で力士による暴力行為があったことが報じられました。被害者の三段目・安西さんは、初土俵から数場所後、仕事を覚えるのが遅いことを理由に元兄弟子から暴力を振るわれていたと告発しました。安西さんは「普通の社会で考えたら許されないこと」だと語り、強い覚悟を持って実名で告発に踏み切りました。しかし、師匠の陸奥親方はこの件を「家庭の兄弟げんかと一緒」と発言したとされ、安西さんはこの対応に違和感を抱き続けています。この事件の後、加害者は引退届を提出し、相撲協会に受理されましたが、協会からの聞き取り調査の予定はないとされています。

相撲部屋でのいじめや暴行を防ぐための対策は?

歴史が深い相撲業界は、その厳しい世界ゆえに、メディアの報道が大きくなるにつれて「かわいがり」と呼ばれるいじめや暴力事件なども報道されることがあります。なぜそのようなことが起こりやすいのかというと、日本相撲協会が暴力決別宣言を出したにもかかわらず、その内容が決意表明に留まり、具体的な対策を一切提示していないからです。例えば、暴力の温床とされている「付け人制度」を廃止するなどの仕組みにメスを入れる動きは見られないのが現状です。

相撲部屋の過酷な生活:力士たちはどんな毎日を送っているのか

相撲部屋での生活は、厳しい規律と上下関係に縛られています。入門したばかりの力士は特に、過酷な日々を送ることになります。

力士が必ず守らなければならない「部屋の掟」

相撲部屋では、力士は部屋の掟に従って生活しています。入門したばかりの力士は、部屋の運営や関取の身の回りの世話など、さまざまな雑務をこなす必要があります。先輩力士との上下関係も厳格であり、その生活は自由がないとされています。

相撲部屋の過酷すぎる稽古とは?

相撲部屋の稽古は非常に過酷です。特に「かわいがり」と称されるような暴力的な稽古が問題視されてきました。しかし、それが指導の一環として見過ごされてきた歴史があります。

入門したばかりの弟子の「ちゃんこ番」や雑用係の生活

入門したばかりの力士は、ちゃんこ番や洗濯、掃除など、部屋の雑用をすべてこなさなければなりません。この生活は非常に厳しく、新弟子の多くは、慣れない環境と重労働に耐えながら、相撲の稽古に励んでいます。

力士の命を縮めるのはなぜ?短命と言われる理由

力士は体が大きく健康に見えますが、一般の人よりも短命だと言われています。

力士が短命なのは本当か?平均寿命の真実

力士の寿命は、一般の人よりも10年は短いとされています。かつては横綱経験者が還暦を迎えると、それを祝うために還暦の土俵入りを行っていました。これは、力士が還暦を迎えることが非常に稀であることを示す証拠です。

命に関わる「力士の職業病」とは?

力士は、その巨大な体格を維持するために大量の食事を摂取します。これが、高血圧や糖尿病といった生活習慣病につながり、命を縮める原因の一つとされています。また、激しい稽古による怪我や、引退後の急激な体調変化も健康を損なう要因です。

力士の寿命を縮める「引退後」の生活

力士は引退後、現役時代のような激しい稽古や食事制限から解放されます。しかし、その生活の変化が、健康に悪影響を及ぼすことがあります。現役時代に増えた体重を急激に減らすのが難しいことや、長年の激しい稽古による体への負担が引退後に顕在化することが、寿命を縮める一因とされています。

力士の懐事情と金銭トラブルの闇

相撲部屋の力士は、誰もが裕福なわけではありません。特に幕下以下の力士は厳しい懐事情を抱えています。

相撲部屋の弟子の給料はいくら?給与体系を徹底解説

力士が月々の給料をもらえるのは、関取(十両以上)になってからです。関取になれない幕下以下の力士は「力士養成員」と呼ばれ、給料ではなく場所ごとに「場所手当」や「力士養成費」が支給されます。その金額は、幕下で年間約99万円、序の口では年間約46万2000円とされています。十両の月給は約110万円、幕内では約140万円からであり、横綱になると月額300万円になります。

引退後の力士を待ち受ける貧困の現実

引退した力士は、親方になるなど一部の成功者を除いて、貧困に直面するケースが少なくありません。現役時代の厳しい生活から解放される一方で、安定した収入を得ることが難しく、セカンドキャリアの構築に苦労する現実があります。

相撲部屋の運営にまつわる金銭トラブルとは?

相撲部屋の運営には、場所ごとに「部屋維持費」や「稽古場経費」が日本相撲協会から支給されますが、その金額は弟子一人あたりで計算されます。この金銭の流れが、相撲部屋内部でのトラブルの要因となることがあります。

陸奥部屋、安齋…相撲界のトラブル事例から学ぶ「闇」の構造

相撲界の「闇」は、個々のトラブル事例からその構造が見えてきます。

陸奥部屋で何が起きたのか?暴力事件の詳細と相撲界の対応

2023年に陸奥部屋で起きた暴力事件は、元兄弟子による安西さんへの暴行が問題となりました。安西さんは、部屋の中での話し合いで終わらせようとする部屋の対応に疑問を抱き、実名での告発に踏み切りました。しかし、相撲協会は「もう終わっている話なので」として、聞き取り調査を行う予定はないとしました。この対応は、相撲界の閉鎖的な体質を改めて浮き彫りにするものでした。

安齋氏が語る「相撲界の闇」とは?

元関脇の貴闘力さんは、著書の中で相撲界の闇の実態を赤裸々に語っています。彼によると、八百長は当たり前に存在するシステムであり、現役時代は8割から9割の力士が関与していたといいます。また、2011年に発覚した八百長問題では、関与を認めた力士が処分されましたが、貴闘力さんはその中で春日錦さんが黒幕に仕立て上げられた可能性を指摘しています。八百長について話す録音テープが見つかるなど、その闇の深さを伺わせる証言が残されています。

過去の事例から見る、相撲界の「闇」を解決するヒント

相撲界の闇を解決するためには、まず閉鎖的な体質を改める必要があります。そして、暴力の温床となる「付け人制度」や、幕下以下の力士の給与体系といった時代錯誤の慣習を抜本的に見直すことが求められます。これらの改革を通じて、相撲界が透明性を高め、若い力士が安心して相撲に打ち込める環境を築くことが、未来の相撲界を明るくする唯一の道だと考えられます。

相撲業界は闇が深いと言われる理由に関するまとめ

- 相撲界の闇は閉鎖的な体質が原因である。

- 大鳴戸親方死亡事件は相撲史上最大の闇だ。

- 「かわいがり」は暴力を伴う稽古の実態だ。

- 陸奥部屋で弟子への暴力事件が告発された。

- 相撲協会は問題を兄弟げんかと見なした。

- 新弟子の生活は過酷な雑用で始まる。

- 力士の寿命は一般人より10年短いとされている。

- 幕下以下の力士には月々の給料がない。

- 引退後の力士は貧困に陥る場合もある。

- 八百長が相撲界に常在したと元力士が明かした。

コメント