相撲が日本の「国技」であるという認識は広く浸透していますが、実は法律で正式に定められているわけではありません。この広く信じられている「国技」という認識の背景には、相撲の深い歴史と文化的な側面が関係しています。この記事では、国技の定義から、相撲がなぜ国技と認識されるようになったのか、そしてその認識がどのように形成されてきたのかを詳しく解説します。

Contents

相撲は国技ではない?その理由とは

相撲は「国技」ではない? その疑問に答えます

相撲は、日本では一般的に「国技」と認識されていますが、日本の法律において国技を定めた規定は存在しません。しかし、古くから神事として行われ、伝統文化として深く根付いていることから、多くの日本人に「国技」として親しまれています。この認識は、1909年に両国に完成した相撲の常設館が「国技館」と名付けられたことが、広く浸透する大きな理由の一つとされています。

「国技」とは何か? 正式な定義と日本のスポーツ

「国技」とは、一般的にその国を代表する伝統的な武道や競技を指します。また、競技人口の多いスポーツをその国の国技とすることもあります。日本では、国技を定めた法律上の規定はありませんが、国民に深く親しまれ、その国の文化にとって特に重要な位置を占める競技が「国技」とされています。例えば、アメリカでは野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、アイスホッケーなどが国技とされています。

相撲が「国技」として認識されるようになったのはいつから?

相撲が「国技」として広く認識されるようになったのは、1909年(明治42年)に東京・両国に初の相撲常設館ができたことが大きなきっかけです。当初、この常設館の名前は「常設館」のほか「尚武館」「相撲館」なども候補に挙がっていました。しかし、開館に先立って文士の江見水蔭さんが起草したあいさつ文の中に「角力は日本の国技」という表現があり、当時の角界幹部である尾車文五郎さんがこれを気に入り、「国技館」という名前を提案しました。このように、「国技だから国技館でやっている」というよりも、「国技館でやっているからたぶん国技なんだろう」という認識が始まり、約110年にわたって「相撲は国技」という考えが定着していきました。

相撲が国技と誤解されやすい理由と、その背景にある歴史

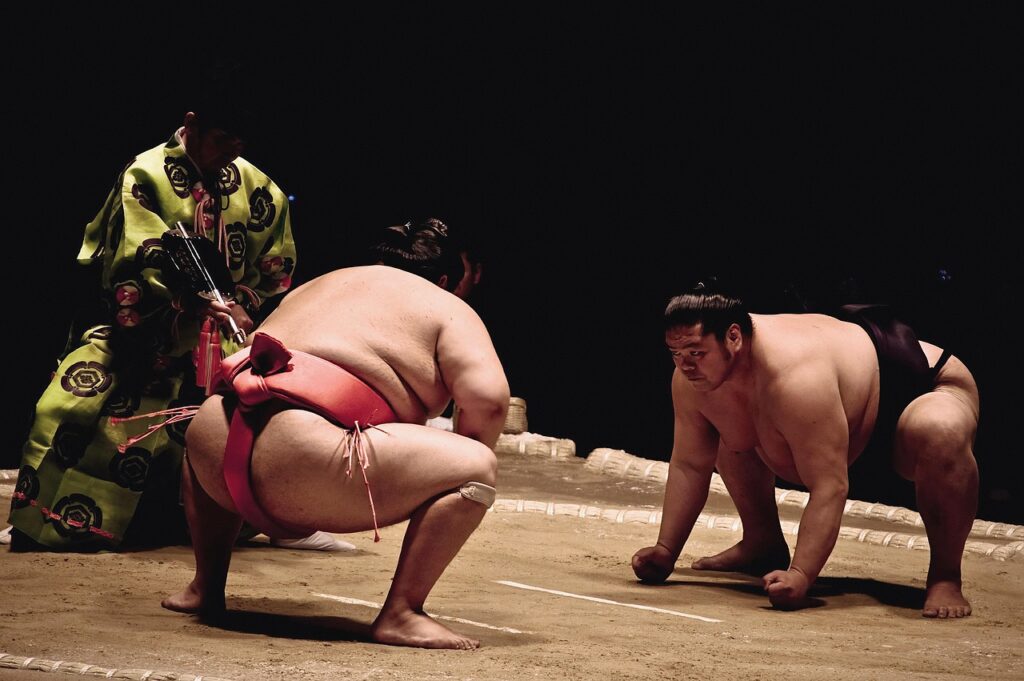

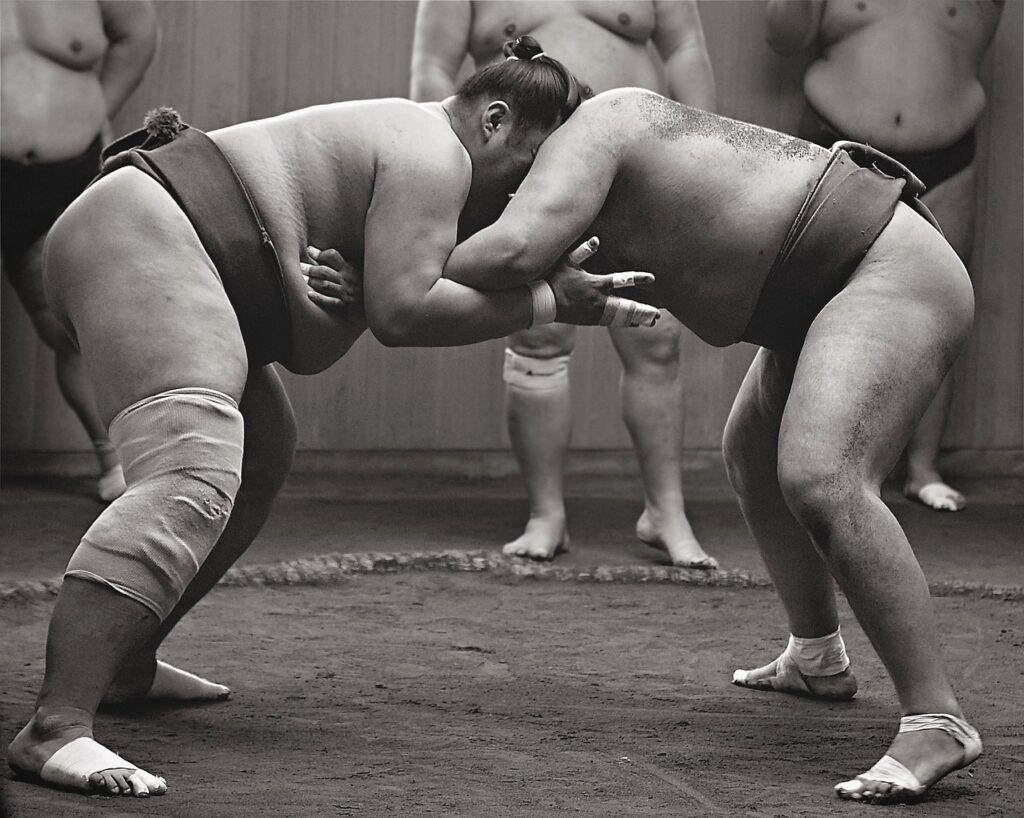

相撲が国技と誤解されやすい最大の理由は、前述の「国技館」という名称にあります。建物が「国技館」と名付けられたことで、相撲自体が国の正式な競技であるという認識が広まりました。また、相撲は古代から神事として行われ、天下泰平、子孫繁栄、五穀豊穣、大漁を祈る神聖な儀式として確立されてきた歴史があります。江戸時代には大衆人気が高まり、日本の娯楽、スポーツとして楽しまれるようになりました。現在でも、神道をルーツとする礼儀作法やしきたりが受け継がれ、重要視されています。このような長い歴史と文化的な背景が、相撲が日本の象徴的な競技として扱われる要因となり、「国技」という認識を強めています。

なぜ「国技ではない」という声があるのか?その理由を探ります

相撲は日本の国技であるという世間の認識がありますが、一部では国技ではないと言う人もいるようです。それではなぜ国技と認めない人がいるのでしょうか。その理由を深掘りすると、まず最も大きな点は、相撲が法律で正式に国技と定められていないという事実にあります。相撲が「国技」とされるようになった経緯は、法律による規定ではなく、国技館の命名に端を発しているため、厳密な法的な定義を求める人にとっては「国技ではない」という結論に至ります。これと同様に、日本の首都は東京都または東京と一般的に認識されていますが、東京が首都であることも法律には明記されていません。これは明治時代に京都から東京へ遷都する際、遷都反対の声に配慮し、法律に明記しなかったという説が有力とされています。このように、広く一般に認識されているものの、法律上の根拠がないという点で、「国技ではない」という議論が生まれています。この法的根拠の欠如が、「国技ではない」と主張する人々の根幹にある理由だと言えるでしょう。

日本の正式な国技は何か?

日本の法律では、特定の競技を「正式な国技」と定めた規定は存在しません。しかし、相撲は古くから親しまれ、伝統文化として深く根付いており、「国民に深く親しまれ、その国の文化にとって特に重要な位置を占める」という意味で、実質的に日本の国技として認識されています。

相撲以外に「国技」と間違われやすい日本の武道・スポーツ

相撲以外にも、日本には広く親しまれている武道やスポーツが多く、これらも時に「国技」と認識されることがあります。例えば、柔道や剣道は、相撲と同様に日本の伝統的な武道として国内外で高い評価を得ています。また、空手も沖縄で生まれ、日本武術の一つとして発展し、世界中に広まっている武道ですが、日本の国技は相撲であるとされています。これらの武道も、日本の精神性や文化を象徴する存在として認識されていますが、法律上の「国技」という位置づけはありません。

相撲は「国技」でなくても、日本文化におけるその特別な位置づけ

相撲は、たとえ法律で「国技」と定められていなくとも、日本文化において非常に特別な位置を占めています。古くは神事として始まり、武道や競技として発展し、江戸時代には庶民の娯楽として定着しました。現在でも、力士の番付作成や給金の基準となる本場所が年間6回開催され、NHKでも放送されるなど、多くの国民に愛されています。礼儀作法やしきたりが重んじられる点も、相撲が単なるスポーツ以上の文化的意義を持っていることを示しています。海外公演も行われ、外国人にも多くのファンを持ち、世界中から注目されている日本の伝統的な武道です。このように、相撲は法律上の定義を超え、日本人の心に深く根ざした「心の国技」として、これからもその文化的な価値を伝え続けていくでしょう。

相撲は国技ではないという意見に対するまとめ

- 相撲は法律で国技と定められていない。

- 国技館の命名が国技認識を広めた。

- 国技は国民に親しまれる競技である。

- 相撲は神事から発展した歴史がある。

- 法的根拠がないため国技ではないとの声がある。

- 日本の法律に正式な国技はない。

- 柔道や剣道も国技と誤解されやすい。

- 相撲は日本文化に特別な位置を占める。

- 本場所が年6回開催される。

- 相撲は日本人の心の国技である。

コメント