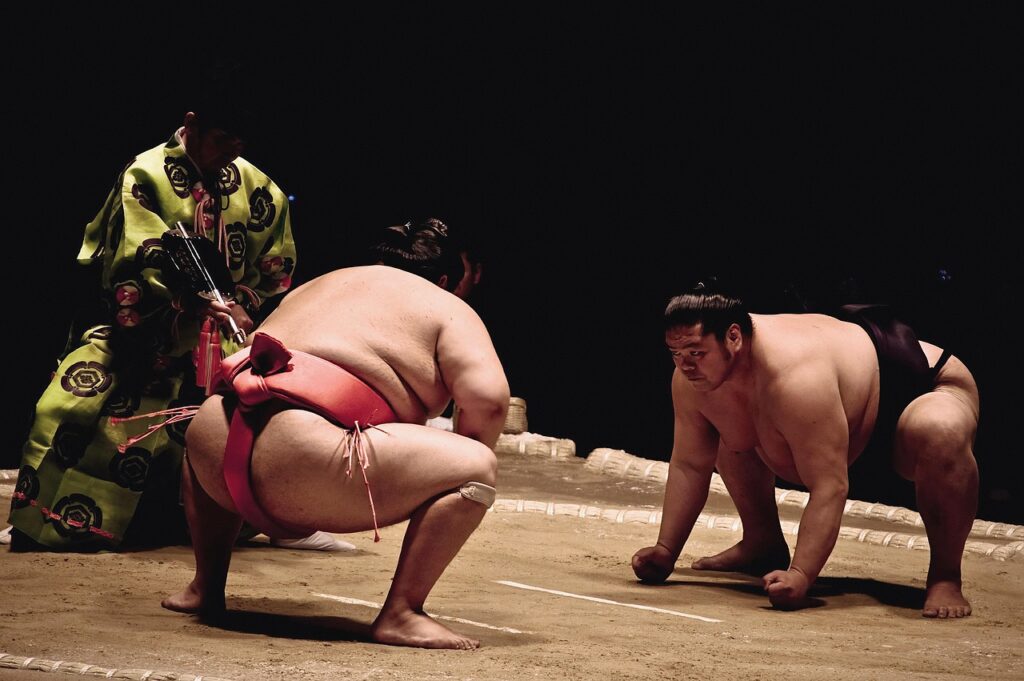

相撲ファンにとって、力士たちの活躍は何よりも嬉しいものです。その応援の気持ちを形にする「ご祝儀」について、皆さんはどこまでご存知でしょうか?この記事では、相撲で貰えるご祝儀の裏にある、読者の皆さんの疑問を解消するため、相撲における金銭の授受、特に懸賞金やファンからの応援の形について、わかりやすく解説していきます。

Contents

相撲における「ご祝儀」とは?ファンができる応援の形

相撲における「ご祝儀」という言葉は、一般的にファンから力士へ贈られる金銭や、懸賞金といった形で力士の活躍を称える意味合いで使われることがあります。ここでは、その「ご祝儀」が具体的に何を指すのか、また、ファンが力士を応援するための金銭的な方法について詳しく解説します。

相撲にご祝儀は存在する?一般的な「ご祝儀」と「懸賞金」の違い

相撲において「ご祝儀」という表現が使われる場合、それは主に懸賞金や金星ボーナスを指すことが多いです。一般的なお祝いの際に渡すご祝儀とは異なり、相撲界では特定のシステムに基づいた金銭の授受が行われます。

懸賞金は、企業や団体が特定の力士に懸ける賞金で、勝った力士が受け取ります。土俵を回る懸賞旗に企業名や団体名が掲載されるのが特徴です。一方、金星は、平幕力士が横綱に勝った場合に支給される特別なボーナスです。これらは、力士の成績に応じて支給されるもので、力士の収入を大きく左右する可能性があります。

過去には江戸時代に「投げ纏頭(なげはな)」という風習がありました。これは、感動した取組に観客が着物などを土俵に投げ、後で祝儀を渡すというものでした。しかし、現在ではこのような形式で直接金銭を渡すことはありません。現代の相撲における金銭的な「ご祝儀」は、日本相撲協会が定めるルールに則った懸賞金や金星、そしてファンからの「心づけ」といった形で存在します。

お相撲さんへご祝儀を渡す際のマナーと相場

ファンが力士に対して「ご祝儀」という形で金銭を渡す機会としては、大相撲のお茶屋さんへのご祝儀が挙げられます。お茶屋さんから枡席を取ってもらう際、出物(飲食)の注文が求められることが多いですが、食事の都合などで席料分の出物を注文することが難しい場合、ご祝儀として現金をお渡しすることが考えられます。

現金でご祝儀をお渡しすることは、お茶屋さんに対する感謝の気持ちを示す方法の一つとして一般的に受け入れられています。現金を渡す際には、観戦後に「お世話になりました」と感謝の言葉と共に渡すのが良いでしょう。現金を包む際には、のし袋を使い、「ご祝儀」や「お礼」と記載するのがマナーです。

ご祝儀の相場は、地域やお茶屋さんの規模、観戦する場所の席種によって異なりますが、一般的に席料に見合った金額が目安です。例えば、枡席の席料が1席あたり10,000円程度の場合、出物の注文が難しい場合は、その席料分に近い金額、すなわち5,000円から10,000円程度のご祝儀が適切とされています。食器やお土産を避けたい場合でも、ご祝儀を渡すことで失礼にあたらず、スマートに感謝の気持ちを表すことができます。

相撲観戦で「ご祝儀袋」は必要?選び方と書き方

相撲観戦において、お茶屋さんへご祝儀を渡す場合にはご祝儀袋を使用することがマナーです。これは、単に現金を渡すよりも丁寧で、感謝の気持ちを伝える上で重要です。

ご祝儀袋を選ぶ際には、紅白の水引やのしが付いている一般的な慶事用のものを選びましょう。水引は蝶結び(何度でも結び直せることから、繰り返したいお祝い事に用いる)が適しています。表書きには、水引の上に「ご祝儀」または「お礼」と記載し、水引の下には贈る側の氏名を記載します。中袋には、包んだ金額を旧字体で記載し、裏面には住所と氏名を記載するのが一般的です。

ただし、力士に直接渡すための「ご祝儀袋」というものは、現行の制度では存在しません。力士が受け取るのは、日本相撲協会を通じて支払われる懸賞金や賞金、そしてファンからの「心づけ」という形で、これらは一般的なご祝儀袋で贈られるものではありません。あくまでお茶屋さんへのお礼としてご祝儀袋を使用することを理解しておきましょう。

大相撲の華!「懸賞金」の仕組みと力士への影響

大相撲で力士が土俵上で受け取る「懸賞金」は、取組の華とも言える存在です。多くの懸賞旗が土俵を彩り、力士の活躍を後押しします。ここでは、その懸賞金の具体的な仕組みや、力士への影響について詳しく解説します。

相撲の懸賞金はいくら?一袋あたりの金額と賞金の総額

相撲の懸賞金は、1本あたり7万円(令和元年改定)と定められています。このうち、力士が受け取るのは3万円です。残りの金額は、事務手数料や協会への納税充当金として使われます。

かつて、力士が土俵上で受け取る懸賞金は一袋あたり3万円でしたが、2025年5月場所から1万円に変更されました。残りの2万円は銀行口座に振り込まれる形になります。これは、懸賞金の本数が年々増え、多額の現金を管理するリスクや作業の効率化、そして盗難への懸念を考慮した措置です。

懸賞金は、1場所(15日)あたり最低15本以上から申し込むことができ、その総額は15本で1,050,000円(税込)となります。人気の取組や横綱の試合などでは、この本数が大幅に増えることもあります。

懸賞金は誰が払う?スポンサーの種類と個人からの出し方

懸賞金は、企業や団体が支払います。土俵を回る懸賞旗に広告として企業名や団体名が掲載されるため、スポンサーにとっては自社の宣伝効果も期待できる機会となります。公益財団法人日本相撲協会では、懸賞を出すことでその日の大相撲会場入場者全員に配られる取組表に提供者名(社名等を織り込んだ原稿)が印刷され、取組直前には場内放送で読み上げがあるとしています。

基本的に懸賞の提供は会社などが主ですが、個人でも何か宣伝をすることを条件に申し込むことは可能です。ただし、個人で懸賞を出す場合、1本あたり7万円という金額は同じですが、最低15本以上から申し込む必要があるため、最低でも93万円がかかります。

企業や団体が個人で懸賞を出すことはできません。これは、企業や団体の名前で申し込む必要があるためです。

懸賞金はどのように力士に渡される?手渡しではないその理由

懸賞金は、取組後に勝ち力士に行司から手渡される**「のし袋」**に入っていますが、その金額は力士の取り分の全額ではありません。前述の通り、2025年5月場所からは、のし袋に入っているのは1万円となり、残りの2万円は力士の銀行口座に振り込まれる形になります。以前は3万円が手渡されていました。

これは、勝利に酔った力士が懸賞金を全て使ってしまい、後から税金を払えないといった事態を避けるためという背景があります。懸賞金は、力士にとって特別ボーナスのような意味を持つお金であり、納税の義務が生じるため、一部を協会が管理し、力士の口座に振り込むことで適切な納税を促しています。

また、勝ち力士が懸賞金を受け取る際には**「手刀を切る」**という所作を行います。これは右手を手刀にして左・右・中央の順に切るのが正式な作法で、五穀の守り三神に感謝を表す意味があります。この作法は、1966年7月場所から正式に相撲の規則として実施されています。

負けても懸賞金はもらえる?勝敗と懸賞金の関係

懸賞金は、その取組に勝利した力士のみが受け取ることができます。負けた力士には懸賞金は支給されません。これは、懸賞金が力士の勝利を称え、その活躍を報いるためのものであるためです。

もし懸賞金がかけられた取組が中止になった場合、懸賞金は力士の手に渡ることはなく、スポンサーは再度取組や力士を選んでかけ直すことになります。また、力士のケガで不戦勝となった場合も同様に、勝った側の力士に懸賞金が渡されます。

横綱はどれくらい懸賞金をもらっている?過去の最高額とランキング

横綱は、その番付の高さと人気から、他の力士と比べて多くの懸賞金を集める傾向にあります。これは、スポンサーが多くの注目を集める横綱の取組に懸賞を懸けることが多いためです。

過去には、2015年の初場所、横綱の白鵬関と横綱の鶴竜関の取組で、史上最多の61本もの懸賞が懸けられました。通常は上限50本までという決まりがありますが、横綱の白鵬関の33回目の歴史的な優勝記録がかかった取組だったため、特例として認められました。この時の懸賞金は、1本あたり7万円で計算すると、単純計算で427万円となり、力士の取り分だけでも183万円という高額になりました。2017年の初場所で優勝した稀勢の里関と横綱の白鵬関との取組でも特例として61本もの懸賞が懸けられています。

大相撲懸賞金ランキングに関する具体的なデータはデータベースにありませんが、横綱や大関といった上位の力士、特に優勝争いに絡む力士は、必然的に多くの懸賞金を得る傾向にあります。私の経験上、**相撲で貰えるご祝儀袋(懸賞金)には、力士が受け取る現金として一袋あたり1万円(2025年5月場所以降)が入っていますが、実際にスポンサーから支払われる金額は7万円と大きく異なります。力士によって得られる懸賞金にはかなりの差があり、特に横綱は、人気と番付から来る懸賞金の多さにより、他の力士と比較して圧倒的な最高金額を稼ぐことができます。**この点は、単なる金額だけでなく、力士の人気や協会の方針が複合的に影響しているため、従来の認識とは異なり、現金管理のリスクや納税の観点も重要だと考えます。

知られざる相撲とお金の話:力士の収入源と引退後の生活

懸賞金以外にも、力士は様々な形で収入を得ています。また、引退後の生活も、その番付や実績によって大きく異なります。ここでは、あまり知られていない力士のお金にまつわる話や引退後の生活について解説します。

懸賞金以外に力士が得る収入とは?給料や手当について

力士の主な収入源は、日本相撲協会から支給される基本給です。これはサラリーマンの給料に相当し、番付によって金額が異なります。横綱は月額300万円、大関は234万7,000円、三役は169万3,000円、幕内は130万9,000円、十両は103万6,000円とされています。幕内や十両の力士は、基本給だけで年間1,000万円以上稼ぐことができます。

基本給以外にも、力士には場所ごとの手当や、成績に応じた褒賞金が支給されます。優勝すれば1,000万円の賞金(幕内)が与えられるほか、三賞(殊勲、敢闘、技能)受賞者にはそれぞれ200万円の賞金が授与されます。これらの賞金は、一時所得として課税対象となります。

さらに、勝ち越し点数や金星などで褒賞金が加算される仕組みもあります。例えば、平幕力士が横綱に勝利した場合に支給される金星は4万円ですが、これは力士の収入を大きく左右する可能性があります。成績次第では、年間で数千万円を稼ぐことも可能です。

力士の「心づけ」とは?ファンからの感謝の気持ち

力士の収入源として、公式な制度ではないものの、ファンからの「心づけ」という形で金銭が渡されることもあります。これは、力士への個人的な応援や感謝の気持ちを表すもので、金額や渡し方に明確なルールがあるわけではありません。

データベースには詳細な記述はありませんが、過去には「投げ纏頭」という風習があったように、ファンが力士の活躍に感動し、その気持ちを金銭で表現したいという欲求は古くから存在します。現代では、お茶屋さんを通じて渡される「ご祝儀」がお茶屋さんへの感謝を示すものとして存在する一方、力士個人への感謝の気持ちは、直接の金銭授受というよりも、後援会への加入やグッズの購入など、別の形で表現されることが一般的です。

引退後の力士の生活:年寄株とセカンドキャリア

力士の引退後の生活は、その番付や実績によって大きく異なります。特に、年寄株を取得できるかどうかが、引退後の相撲界での生活を左右します。年寄株は、日本相撲協会に残って親方として後進の指導にあたるために必要な資格です。

データベースには年寄株に関する詳細な記述はありませんが、力士の給料や賞金、懸賞金といった収入は、引退後の生活設計に大きく影響します。特に上位の力士は、現役時代に蓄えた資金や、引退後に就くことができる親方としての収入など、安定した生活を送る基盤を築くことができます。

年寄株を取得できない力士は、相撲界を離れて新たなセカンドキャリアを築くことになります。飲食店経営やスポーツ関連の仕事など、多岐にわたる分野で活躍する元力士も多く存在します。力士としての経験や知名度を活かし、社会で活躍する姿は、多くのファンにとって応援の対象となります。

相撲における「ご祝儀」は、単なる金銭の授受に留まらず、力士への感謝や応援の気持ち、そして相撲文化の奥深さを象徴するものです。この記事を通して、皆様の「相撲 ご祝儀」に関する疑問が解消され、より一層相撲を楽しんでいただければ幸いです。

相撲のご祝儀袋の中身に関するまとめ

- 相撲のご祝儀は懸賞金や金星ボーナスを指す。

- お茶屋さんへのご祝儀は感謝の気持ちを表す。

- ご祝儀の相場は5,000円から10,000円程度である。

- ご祝儀袋はお茶屋さんへ渡す際に必要である。

- 懸賞金は1本7万円、力士の取り分は3万円である。

- 2025年5月場所から懸賞金の袋は1万円になった。

- 懸賞金は企業や団体が支払い、個人でも可能である。

- 懸賞金は勝利力士のみが受け取るものである。

- 横綱は人気の高さから多くの懸賞金を得る。

- 力士の収入源は給料や賞金、褒賞金である。

コメント