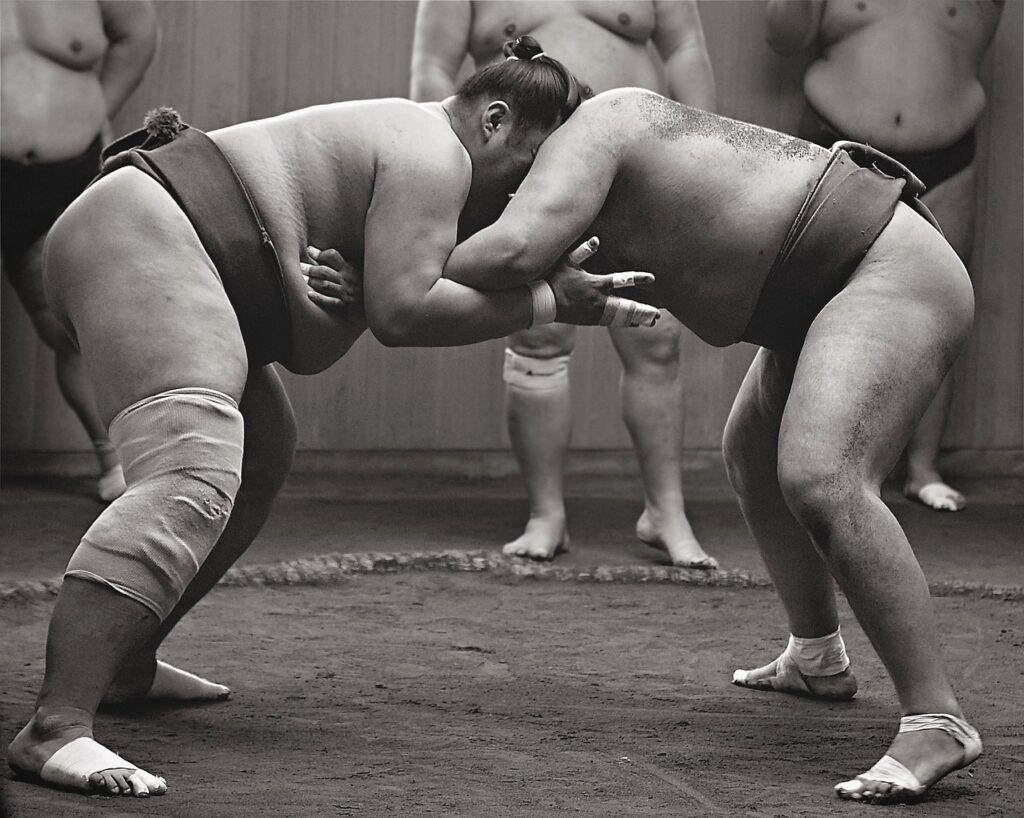

相撲において「引き分け」という言葉を聞く機会は少ないかもしれません。しかし、大相撲の歴史の中では、稀に引き分けの裁定が下されることがあります。本記事では、相撲における引き分けの実態と、そこから派生した「痛み分け」や「預り」といった独特の制度について、詳しく解説していきます。

Contents

相撲に「引き分け」はある?公式ルールと実態を解説

相撲には公式な勝負裁定として引き分けが存在します。しかし、現在の幕内での引き分けは非常に珍しく、1974年9月場所11日目の三重ノ海さんと二子岳さんの対戦が最後となっています。それ以降、幕内での引き分けは一度も出ていません。

引き分けは、両力士が疲労などの理由でこれ以上勝負をつけられないと判断された場合に与えられる裁定です。かつての相撲はがっぷり四つに組むことが多く、勝敗が決しないまま膠着状態になることがありました。水入り(休憩)の制度があっても、その後も動きがない場合に引き分けとなることがあります。星取表には「×」の記号で記されます。

幕下以下の取組では、水を入れずに一番が長引いた場合、すぐに二番後取り直しとなります。その取り直しの相撲も長引いた際に、再度取り直しとするか引き分けにするかは審判の判断に委ねられます。幕下以下での引き分けは1986年7月場所5日目の市ノ渡さんと梅の里さんの取組が最後です。

相星決戦で引き分けはありえる?

優勝争いの中で、相星決戦(同じ勝ち星の力士同士が対戦し、勝った方が優勝となる一番)で引き分けになった場合、どのように優勝が決定されるかは明確な規定がないとされています。

過去の例として、1923年1月場所の千秋楽で、横綱栃木山さんと大関源氏山さんが8勝1敗同士の相星決戦で引き分けとなりました。当時は優勝決定戦がなく、同成績の場合は番付上位の力士が優勝となる制度だったため、特に問題なく栃木山さんの優勝が決まりました。しかし、現行の制度で同様のことが起きた場合、明確な規定がないため議論の余地があります。

優勝決定戦においても、引き分けとなる可能性はあります。現行制度では優勝決定戦は必ず相星成績の力士同士が対戦するため、勝負がつかない場合に優勝の裁定をどうするのかは議論の余地が残されています。

相撲の引き分けは星取表でどう書かれる?

相撲における引き分けは、星取表に「×」の記号で記されます。これは、勝ちでも負けでもない状態を示すものです。

また、7勝7敗1引き分けのように引き分けが含まれる場合の勝ち越し・負け越しの扱いは、明確にする必要があるとされています。過去の例では、上位や下位の力士の成績によって番付が上げられる場合もあれば、下げられる場合もありました。例えば、1941年5月場所の西前頭20枚目で7勝7敗1引き分けだった清美川さんは、翌場所東12枚目まで昇進しています。これは、同じ西方の平幕中位から下位に負け越し力士が多かったことが幸いした形でした。一方で、同じ場所の東21枚目で同じく7勝7敗1引き分けだった八方山さんは、同じ片屋の下位に勝ち越し力士が多かったため、翌場所西20枚目と1枚の昇進にとどまっています。

十両以上での7勝7敗1引き分けの最後の例は1967年5月場所東十両8枚目の大文字さんで、翌場所は同じ東8枚目に据え置きとなりました。幕内での最後は1963年9月場所の東平幕10枚目の大晃さんで、翌場所は西10枚目と半枚下がっています。

相撲独特の引き分け「痛み分け」とは?その原因と具体例

相撲における「痛み分け」とは、取組中に一方または両方の力士が負傷したために、これ以上勝負を続けることが困難と判断され、勝敗をつけずに引き分けとすることです。デジタル大辞泉では、「相撲で、取組中に一方が負傷したために勝負を引き分けとすること」と定義されています。

痛み分けはなぜ起こる?成立条件と背景

痛み分けは、力士が取組中に負傷し、続行が不可能になった場合に成立します。激しいぶつかり合いの中で、体の一部を痛めたり、ねんざしたり、時には骨折するなどして、相撲を取れる状態ではなくなることがあります。このような場合、力士の安全を最優先し、無理に勝負をつけさせないために痛み分けの裁定が下されます。これは、力士の身体を保護し、長期的な健康を守るための配慮とも言えるでしょう。

痛み分けになったらどうなる?力士への影響

痛み分けになった力士は、その取組で勝ち星も負け星もつきません。星取表上では引き分けとして扱われます。しかし、実際には負傷しているため、その後の取組への出場が困難になる場合があります。症状によっては、休場を余儀なくされたり、長期的な治療が必要になったりすることもあります。力士のキャリアにも影響を及ぼす可能性があるため、決して望ましい結果ではありません。

過去の痛み分け事例

データベースには具体的な痛み分けの事例は記載されていませんが、昭和時代には比較的少なかった「反則負け」とは対照的に、江戸時代から昭和戦前、終戦直後の栃若時代にかけては、かなりの割合で引き分けが存在したとされています。痛み分けもその一つとして発生していたと考えられます。

相撲独特の引き分け「預り」とは?痛み分けとの違いを解説

相撲には「痛み分け」の他に、「預り」という引き分けに類似した裁定も存在します。預りもまた、勝敗をつけない形の一つです。

預りとは?成立条件と痛み分けとの違い

預りとは、両力士が極度に疲労し、水入り後も全く動きがなくなった場合に、勝敗をつけずに「預かり」とする裁定です。痛み分けが「負傷」を原因とするのに対し、預りは「疲労による膠着状態」を原因とします。つまり、力士の体の状態が直接の原因となる痛み分けとは異なり、預りは取組内容が膠着し、勝負の決着が見込めない場合に用いられます。

預りになったらどうなる?その後の展開

預りとなった場合も、その取組は勝敗なしと記録されます。星取表上は引き分けと同様の扱いとなり、力士の勝ち星や負け星には影響しません。しかし、預りになったからといって、その力士がその後の取組を休場するとは限りません。あくまで疲労による一時的な膠着状態と判断されるため、負傷による痛み分けとはその後の対応が異なります。

過去の預り事例

大相撲においては、両力士の技量が伯仲し、長時間の取組となった場合に、このような裁定が下される可能性があったと考えられます。

相撲の「取り直し」とは?引き分けとの違いや発生するケース

引き分けと混同されやすいものに「取り直し」があります。取り直しは、勝敗が明確に決まらない場合に、その取組を無効とし、再度同じ力士で相撲を取り直すことです。

取り直しはどんな時に行われる?

取り直しは、主に以下のようなケースで行われます。

- 同体(どうたい):両力士がほぼ同時に土俵を割ったり、体が着地したりして、どちらが先に負けたか判別が難しい場合。審判委員が協議(物言い)を行い、同体と判断された場合に下されます。

- 軍配差し違え(ぐんばいさしちがえ):行司の軍配に誤りがあった場合。例えば、実際には残っていた力士に軍配を上げてしまったり、逆に負けていた力士に軍配を上げてしまったりした場合などです。審判委員の物言いにより、軍配差し違えと認められた際に取り直しとなります。

- 極度の膠着状態:水入り後も長時間にわたって膠着状態が続き、勝負の決着が見込めないと判断された場合。この場合も、審判委員の判断で取り直しとなることがあります。

取り直しと引き分けの違い

取り直しは、一度中断された取組を「無効」とし、再度仕切り直しで相撲を行うことです。つまり、勝負の決着をその日のうちに再度つけることを目的としています。これに対し、引き分けは、その取組で「勝敗をつけない」という最終的な裁定であり、その取組自体は終了となります。取り直しは勝負を継続するための手段であり、引き分けは勝負の終了形の一つと言えるでしょう。

相撲の戦いにおいて引き分けは存在するのか、そして引き分けになっても取り直しをすると考えているものの、それでも決着がつかないこともあるのかという疑問をお持ちの方もいるでしょう。 この点について、私の専門的な見解を述べると、現在の相撲では引き分け自体が極めて稀であり、ほとんどのケースで「取り直し」によって決着がつけられます。しかし、データベースの記述にもあるように、「現在では、二番後取り直しのあと、水が入り、なおかつその後も動きがなくなったときに『引分』とすることとなっている」というルールが存在します。つまり、取り直しを重ねても、なおも勝敗がつかない極めて特殊な状況においてのみ、最終的に引き分けという裁定が下される可能性があるのです。この点は、相撲の勝敗への強いこだわりを示すと同時に、力士の安全と公平性を最大限に考慮した結果と言えます。

取り直しに関する相撲の暗黙のルール

相撲には、公式なルールブックに記載されていない、力士間の暗黙の了解やマナーが存在します。取り直しに関する明確な暗黙のルールはデータベースに記載されていませんが、立合いの呼吸や土俵際での攻防におけるマナーなど、力士間の敬意や安全を守るための様々な暗黙のルールが存在します。例えば、過度な仕切りのやり直しは避けるべきという暗黙の了解などがあります。取り直しになった場合でも、力士は互いに礼儀を重んじ、公平な勝負を行うことが求められます。

相撲で引き分けが少ない理由:禁じ手や勝敗の決まり方から考察

現在の大相撲で引き分けが非常に少ないのは、勝敗の決まり方が明確であり、また禁じ手の存在が大きく影響しています。

相撲の勝敗はどのように決まる?

相撲の勝敗は、基本的に以下のいずれかの条件で決まります。

- 土俵外に出る:相手を土俵の外に出した場合。

- 土俵に体が触れる:足の裏以外の体が土俵に触れた場合。

- 禁じ手を犯す:後述する禁じ手を犯した場合、反則負けとなります。

- 棄権:力士が何らかの理由で取組を放棄した場合。

これらの明確な決着条件があるため、勝敗が決まらないまま長時間にわたって膠着する状況が少なくなっています。

相撲の禁じ手と反則負け

相撲には、勝負規定で明確に禁止されている「禁じ手」があります。禁じ手を犯した場合、その力士は反則負けとなります。主な禁じ手は以下の通りです。

- 握り拳で殴ること

- 頭髪(まげ)をつかむこと

- 目またはみぞおちなどの急所を突くこと

- 両耳を同時に両手のひらで張ること

- 前立みつ(前ぶくろ)をつかみ、また横から指を入れて引くこと

- ノドをつかむこと(ただし、のど輪はこの限りでない)

- 胸、腹をけること

- 一指、二指を折り返すこと

これらの禁じ手は、力士の安全を守るために厳しく定められており、もし故意にこれらを犯せば即座に反則負けとなります。これにより、勝敗が決しないまま取組が長引く可能性が低くなっています。

行司の判断が勝敗を分けるケース

行司は取組中に勝敗を判断し、軍配を上げます。しかし、その判断が微妙な場合や、審判委員の目から見て誤りがある場合は「物言い」がつき、審判委員が協議を行います。協議の結果、行司の軍配差し違えと判断された場合は取り直しとなることがあります。また、両力士がほぼ同時に土俵を出た「同体」の場合も、物言いの結果取り直しになることがあります。行司の判断が最終的な勝敗を左右することもありますが、物言い制度があることで、より正確な判定がなされ、結果として引き分けという曖昧な裁定が下されるケースが減少しています。

相撲の引き分けに関するよくある疑問Q&A

相撲で引き分けを意味する言葉は他にありますか?

相撲には「引き分け」の他にも、「痛み分け」や「預り」といった、勝敗をつけない裁定が存在します。これらは、それぞれ負傷や極度の疲労による膠着状態という異なる理由で引き分けと判断されます。

相撲バトルで同点になった場合はどうなりますか?

一般的な「相撲バトル」という表現が具体的に何を指すかによって異なりますが、もし大相撲の取組において、勝敗が明確に決まらず同体と判断された場合は、「取り直し」となります。これは、再度同じ力士で相撲を取り直すことを意味し、最終的に勝敗を決めるための措置です。引き分けは、その取組で勝敗をつけないという最終的な裁定です。

TikTokで相撲の引き分け動画が話題って本当?

データベースには、TikTokで相撲の引き分け動画が話題になっているという具体的な情報は見当たりませんでした。しかし、過去の珍しい引き分けの取組、特に1974年9月場所の三重ノ海さんと二子岳さんのような10分を超える死闘の末に引き分けとなった一番などは、現在でも多くの相撲ファンの間で語り継がれており、そうした歴史的な取組の映像がSNSで話題になる可能性は十分にあります。

相撲の引き分けについてのまとめ

- 幕内での引き分けは1974年が最後である。

- 引き分けは両力士の疲労で勝負不明の場合に下される。

- 星取表では引き分けを「×」で記す。

- 痛み分けは力士が負傷した際の引き分けである。

- 預かりは疲労膠着状態での引き分けを指す。

- 取り直しは勝敗不明時に再試合を行うことである。

- 取り直しと引き分けは勝負の終了形が異なる。

- 相撲の勝敗は土俵内外での決着が明確である。

- 禁じ手は反則負けとなり引き分けを減少させる。

- 行司の判断や物言いが勝敗を左右することもある。

コメント