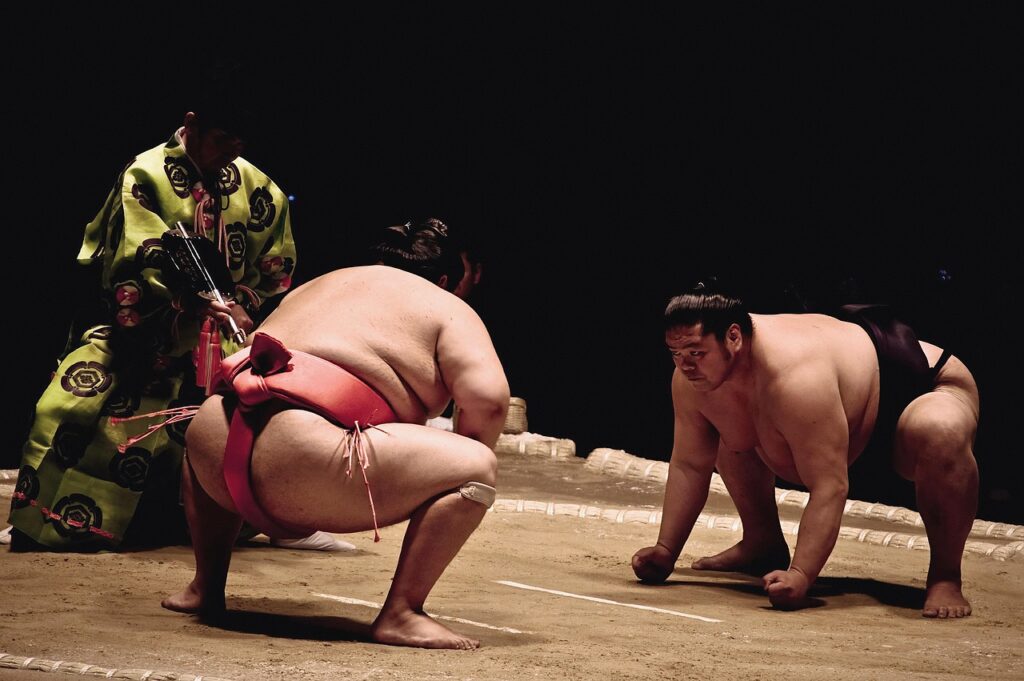

相撲において、力士が勝利の後に思わず出てしまう喜びの表現、ガッツポーズ。他のスポーツでは当たり前の光景ですが、大相撲の土俵上では長年にわたり物議を醸し、多くの議論を呼んできました。なぜ相撲ではガッツポーズが禁止されるのでしょうか?その理由と背景、そして「品格」や「礼儀」といった相撲独自の価値観に迫りながら、歴代の力士たちが経験したガッツポーズを巡るエピソード、さらには他競技との比較を通じて、この行為がなぜこれほどまでに賛否が分かれるのか、その真実を解き明かします。相撲の試合に勝っても力士が喜びを露わにせず粛々と退場していく光景は、相撲ファンであれば誰もが疑問に思う点です。ガッツポーズがタブーとされる相撲界の背景には、一体どのような理由があるのでしょうか。

Contents

相撲における「ガッツポーズ」とは何か?その歴史と背景

相撲におけるガッツポーズとは、力士が取組に勝利した際に、喜びや感情を露わにする動作を指します。一般的には両腕を突き上げたり、拳を握り締めたりするようなポーズが該当します。この「ガッツポーズ」という言葉自体は、1974年(昭和49年)にプロボクシングWBC世界ライト級タイトルマッチでガッツ石松さんがKO勝利した際、両手を上げて喜びを表した姿を新聞記者が「ガッツポーズ」と表現したことから広く知られるようになりました。

相撲界では、このガッツポーズは長らく歓迎されない行為とされてきました。その理由は、相撲が単なるスポーツではなく、神事としての側面を持ち、武道としての礼節を重んじる文化があるためです。

なぜ相撲で「ガッツポーズ」は禁止されるのか?その理由を徹底解説

相撲でガッツポーズが禁止される主な理由は、相撲が「礼にはじまり、礼に終わる」という武道の精神に基づいていることにあります。これは、土俵上での取組が始まる前と後に行われる礼だけでなく、試合全体を通じて礼節ある行動が求められるためです。特に、敗者の前で喜びを露わにするガッツポーズは、相手への思いやりを欠き、礼節に反する行為と見なされます。

元力士の方の言葉にもあるように、相撲は神事であるため、土俵上で勝敗が決した後も、勝っても負けても相手を思いやり、礼を尽くすことが求められます。相撲教習所でも、このことは最初に教わる事柄の一つとされています。相撲において、試合に勝っても喜ぶわけでもなく粛々と退場していくのは、この「礼節」を重んじるがゆえの行動です。

相撲における暗黙のルール:「品格」と「礼儀」が重んじられる理由

相撲には、公式なルールブックに記載されていない、力士間の暗黙の了解やマナーが数多く存在します。これらは長年の伝統の中で培われたもので、相撲文化を支える重要な要素です。礼儀作法は特に厳格に守られ、取組前後の礼、相手力士への敬意、審判や行司への礼などが含まれます。これは、相撲が武道としての側面を持つことの表れであり、相撲の品格を保つ上で不可欠とされています。

この「品格」には、横綱審議委員会などによる力士の土俵上での振る舞いや、私生活における姿勢も含まれます。ガッツポーズは、この「品格」に反する行為と見なされることが多いため、厳しく指摘されてきました。

過去の事例から学ぶ:物議を醸した「ガッツポーズ」とその影響

相撲界ではこれまで、いくつかのガッツポーズが大きな物議を醸してきました。

1984年初場所7日目、逆鉾関が横綱・隆の里関に初金星を挙げた際に、土俵上でボクシングのファイティングポーズのように両拳を握り締め、相撲協会から厳しく注意されました。当時の相撲界は、横綱や大関に勝っても「まぐれです」「覚えてないです」と言うのが当たり前の時代でした。

2009年1月場所の千秋楽で、優勝決定戦に勝利した朝青龍関が土俵上で両腕を高々と掲げるガッツポーズを見せ、横綱審議委員会で「物言い」がつきました。日本相撲協会の武蔵川理事長(元横綱三重ノ海さん)は、師匠の高砂親方(元大関朝潮さん)を通じて朝青龍関を注意しました。朝青龍関はその後も、同年秋場所の優勝決定戦で白鵬関に勝利した後、客席に向かって誇らしげに両こぶしを上げるなど、度々ガッツポーズを披露し、その都度横綱審議委員会で問題視され、師匠が謝罪する事態となりました。

白鵬関、朝青龍関、逆鉾関…有名力士たちのガッツポーズと、その時々の評価

白鵬関もまた、ガッツポーズを巡って横綱審議委員会から厳しく批判された力士の一人です。2021年7月場所での全勝優勝の際に見せたガッツポーズや、かち上げ、張り手などの土俵上の振る舞いに対して、横綱審議委員会は「武道にはあり得ないガッツポーズ。見苦しいと思った。多くのファンからひんしゅくを買っている」「これでは長い歴史と伝統に支えられてきた大相撲は廃れていく」と痛烈に批判しました。白鵬関自身は、このガッツポーズが「引退の2文字が近づいて、本当に隣に来ていた」という崖っぷちの心境から出てしまったと明かしています。

これらの事例からわかるように、相撲におけるガッツポーズは、力士個人の感情表現であると同時に、相撲の伝統、品格、そして周囲の評価という複雑な要素が絡み合う問題です。特に横綱という最高位の力士には、品格が強く求められるため、その振る舞いは常に注目されてきました。

相撲以外の競技における「ガッツポーズ」の扱いは?

相撲におけるガッツポーズが特殊な背景を持つ一方で、他のスポーツや武道ではどのように扱われているのでしょうか。

剣道や柔道など、武道におけるガッツポーズは許されるのか?

武道においても、剣道のようにガッツポーズが禁止されているケースがあります。剣道では、試合前後の礼だけでなく、稽古や試合において最初から最後まで礼節ある行動を求められています。そのため、敗者の前で喜びを露わにするガッツポーズは、思いやりのない礼節に欠けた行為と見なされ、一本が無効になることもあります。

柔道に関する直接的な記述はありませんが、剣道と同様に武道の精神を重んじる柔道においても、過度な感情表現は控えられる傾向にあると推察されます。

他のスポーツでは「ガッツポーズ」はどのように捉えられているのか?

ボクシングのガッツ石松さんのエピソードに代表されるように、多くのスポーツではガッツポーズは勝利の喜びを表現する一般的な行為として広く受け入れられています。プロスポーツにおいては、選手の感情表現がエンターテイメント性の一部として認識されることも少なくありません。

ガッツポーズが選手にとって、試合中に冷静さを保ち、集中力を欠かさないために必要な動作だとされる見方もあります。人は極度の緊張や興奮状態に陥ると、左右の手足を別々に動かせなくなることがあり、ガッツポーズをすることで脳の「前頭前野」という部分が活性化し、この状態を避ける効果があるとも言われています。

相撲の未来:伝統と現代における「ガッツポーズ」の解釈

相撲のガッツポーズを巡る議論は、伝統と現代の価値観が交錯する中で続いています。

時代とともに変化する「ガッツポーズ」への認識

かつては横綱や大関に勝っても喜びを露わにすることが許されなかった時代がありましたが、近年ではスポーツとしての側面も重視されるようになり、多少の感情表現に対する許容度が変化している部分もあります。しかし、一方で「品格」や「伝統」を重んじる声も根強く、このバランスをどう取るかが常に課題となっています。

現役の力士である豊昇龍関は、2025年1月場所千秋楽で優勝を決めた際に、握った拳を振り上げることを自重しました。これは、最高位に求められる「品格」を意識した行動であると報じられています。このように、力士自身も時代の中で「品格」について意識していることがうかがえます。

観客は「ガッツポーズ」をどう見ているのか?ファン心理を分析

観客の中には、力士の感情表現を純粋な喜びとして受け入れ、エンターテイメントとして楽しむ人もいます。朝青龍関のガッツポーズについて、質問者から「いろんな意味で相撲人気を支えてますね」「楽しみにしています」といったコメントがあったように、感情をストレートに表現する力士に魅力を感じるファンも存在します。

しかし、その一方で、一部のファンからは「絶叫はほどほどに」「何叫んでいるかわからんw」といった声も上がっており、観戦マナーの厳守を求める意見や、土俵上の品位を損なう行為に不快感を示す声も聞かれます。宇良関が勝利後に見せた「ゆる~い」ガッツポーズに対して、解説の元小結・旭道山さんが「気持ちはわかりますが…」とたしなめる一幕があったように、勝った喜びは理解しつつも、相撲における振る舞いには一定の基準を求める傾向があります。

相撲における「喜びの表現」はどのようにあるべきか?

相撲界では、土俵上で過度な感情表現を避け、勝っても負けても淡々と振る舞うことが美徳とされてきました。これは、相手への敬意や、相撲が神事であるという性質に由来します。しかし、現代において、力士の感情が一切表に出ないことが常に良いとされているわけではありません。

横綱審議委員会の委員長が「あの程度はいいんじゃないかという意見と、絶対駄目という意見の両方だった」と発言したことからもわかるように、相撲界内部でもガッツポーズに対する意見は一様ではありません。伝統を守りつつも、時代に合わせた柔軟な解釈が求められているのが現状と言えるでしょう。力士が内面に秘めた喜びを、節度ある形で表現する道を探ることが、今後の相撲界にとって重要な課題となるかもしれません。

相撲の「ガッツポーズ」に関するよくある疑問

ここでは、相撲のガッツポーズに関してよく聞かれる疑問に答えます。

「ガッツポーズ」は誰が作った言葉?その語源とは

「ガッツポーズ」という言葉は、1974年(昭和49年)4月11日に、プロボクシングWBC世界ライト級タイトルマッチでガッツ石松さんがKO勝利した際、両手を上げて喜びを表した姿を、新聞記者が「ガッツポーズ」と表現したことから広く知られるようになりました。この出来事が「ガッツポーズの日」の由来にもなっています。

なぜ力士は「ガッツポーズ」をしたいと思うのか?その心理とは

力士がガッツポーズをしたいと思う心理は、勝負にかけた精神的・肉体的な負荷からの解放、そして勝利の達成感による純粋な喜びが原因と考えられます。特に厳しい稽古や勝負の世界で生きる力士にとって、土俵上での勝利は特別な瞬間です。そのような極限の状態で勝利を収めた際に、抑えきれない感情がガッツポーズという形で表れることは自然なことでもあります。

相撲で「喜んではいけない」とされるのは本当か?その真意とは

相撲で「喜んではいけない」とされるのは、文字通り「一切喜んではならない」という意味ではありません。その真意は、敗者への配慮と、相撲が武道としての礼節を重んじる文化に基づいています。剣道において、敗者の前で喜びを露わにするガッツポーズが「思いやりの無い礼節に欠けた行為」と見なされるのと同様に、相撲においても相手への敬意を忘れず、勝ち名乗りを受ける際も謙虚な態度が求められます。

これは、相撲が単なる力比べの競技ではなく、精神性や品格を重んじる「道」としての側面を持っているためです。決して喜びそのものを否定するものではなく、その表現の仕方に相応しい節度と配慮が求められる、というのが「喜んではいけない」とされる言葉の真意と言えるでしょう。

相撲でのガッツポーズに関するまとめ

- 相撲ではガッツポーズが禁止されている。

- 相撲は神事であり武道の礼節を重んじる。

- 喜びの表現は相手への思いやりを欠く行為だ。

- 相撲教習所でも礼儀作法は最初に教わる。

- 暗黙のルールに「品格」と「礼儀」がある。

- 逆鉾関や朝青龍関がガッツポーズで批判された。

- 白鵬関もガッツポーズで横審に厳しく指摘された。

- 剣道もガッツポーズが禁止される武道である。

- ガッツポーズはガッツ石松さんから生まれた言葉だ。

- 力士のガッツポーズは勝利の達成感ゆえである。

コメント

コメント一覧 (1件)

Bạn cần truy cập đúng trang chủ 888slot link , sau đó điền đủ các thông tin cần thiết. Hãy đảm bảo thông tin này được nhập chính xác đầy đủ, vì đây sẽ là những thông tin quan trọng để bạn có thể đăng nhập và thực hiện giao dịch sau này. TONY01-12