多肉植物を育てていると、葉が赤くなってきて驚いた経験はありませんか?この色の変化にはさまざまな理由があり、必ずしも異常とは限りません。実は、寒暖差や日照の影響によって赤くなることは、多くの多肉植物に見られる自然な反応です。特に冬場には、植物が外的環境に適応するために色素を変化させることがあります。

本記事では、多肉植物が赤くなる原因や、水不足のサイン、枯れるリスクとの見分け方を丁寧に解説します。また、エケベリアをはじめとする赤くなる種類の特徴や、一年中赤い多肉植物、ピンクに紅葉する多肉の育て方など、幅広い情報をまとめています。赤い多肉植物の名前や、ピンクになる多肉植物をきれいに育てるコツを知りたい方にも役立つ内容です。

- 多肉植物が赤くなる主な原因とメカニズム

- 赤くなることが異常か正常かの見分け方

- 赤くなる多肉植物の種類と特徴

- 赤くなった時の対処法と育て方のポイント

Contents

多肉植物が赤くなる理由とその背景

多肉植物が赤くなってきたのは異常?

赤くなること自体は必ずしも異常ではありません。むしろ、特定の条件下では自然な現象として起こります。多肉植物は、気温差や日照の影響で「紅葉」と呼ばれる色の変化を見せることがあり、赤やピンク、紫に染まることもあります。この変化は、アントシアニンという色素の働きによるもので、植物が外部環境から身を守ろうとする反応の一つです。

ただし、葉が赤くなりつつシワが寄っていたり、全体的に元気がなくなっている場合は注意が必要です。例えば、水不足や日差しの強さによる葉焼けが原因で赤くなっていることもあり、この場合は環境調整が必要です。見た目の変化だけで異常と判断せず、株全体の状態や育成環境と合わせて観察しましょう。

多肉植物が赤くなる原因とは?

多肉植物が赤くなるのは、主に外的ストレスによる生理反応です。特に気温の低下や寒暖差、強い日差しが引き金になります。これらの刺激を受けると、葉の中でアントシアニンという色素が増え、赤や紫色に発色するようになります。これは紫外線や寒さから葉を保護するための植物の防御反応でもあります。

また、肥料の与えすぎを避け、ややストレスのある環境に置くことで紅葉が促される場合もあります。一方で、水分や栄養が過剰な環境では赤くなりにくく、緑のまま育つ傾向にあります。つまり、多肉植物の赤さは環境の良し悪しではなく「ストレスにどう適応しているか」の表れなのです。

特に冬に赤くなるのはなぜ?

寒さにさらされると、多肉植物は葉の色を変えることがあります。これは、低温によって葉の中のクロロフィル(緑色の色素)が減少し、その代わりにアントシアニンという赤や紫の色素が作られるためです。アントシアニンは、冷え込む環境でも植物の細胞を保護する役割を担っています。

とくに秋から冬にかけて日中と夜間の気温差が10℃以上になると、赤く発色しやすくなります。この時期は紅葉のベストシーズンとも言われ、多肉植物本来の美しさを引き出すチャンスです。ただし、品種によっては寒さに弱く、凍結すると枯れてしまう恐れがあるため、氷点下になる地域では屋内に移すなどの工夫が必要です。

赤くなる種類と特徴

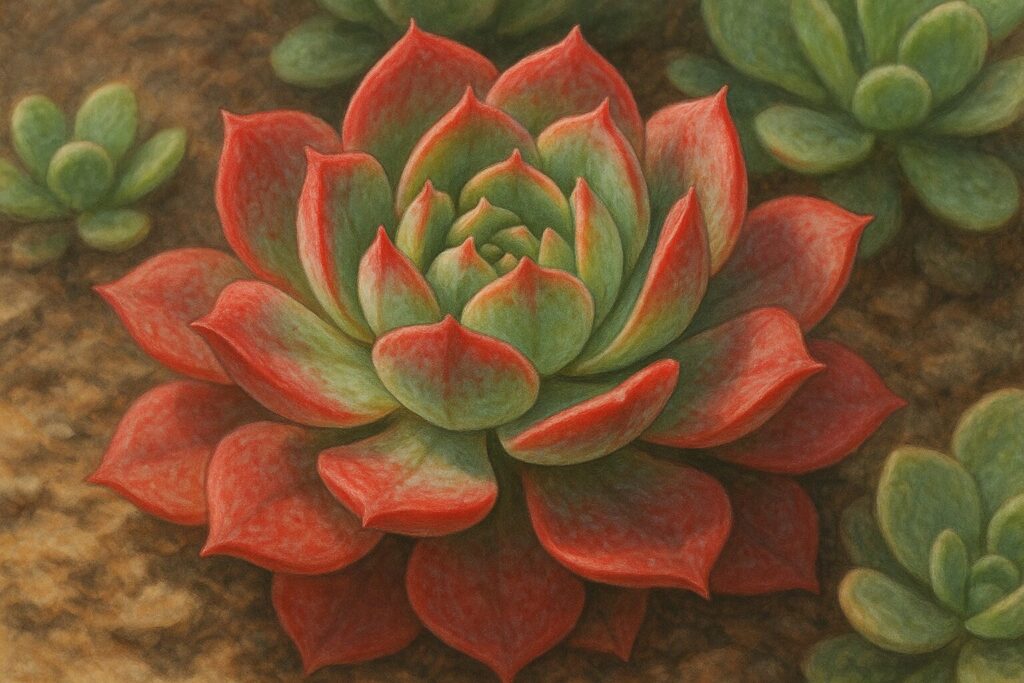

赤くなる多肉植物にはいくつかの共通点があります。まず、多くの品種が秋冬型や春秋型の生育期を持ち、寒暖差がある季節に色づく傾向が強いです。代表的な属でいえば、エケベリアやセンペルビウム、クラッスラ、セダムなどが紅葉しやすい傾向にあります。中でもエケベリアは、ロゼット状の美しい姿と葉先が赤くなることで人気です。

紅葉しやすい品種には「七福神」「桃太郎」「火祭り」「虹の玉」などがあり、育成環境が整えばはっきりとした赤やピンク、オレンジに色づきます。一方、紅葉しにくい品種もあるため、品種選びも重要なポイントです。購入時に「紅葉が楽しめるかどうか」を確認するとよいでしょう。

一年中赤い多肉植物とは?

中には、四季に関係なく赤い葉色を保つ多肉植物も存在します。こうした品種は、元々赤や銅色の葉を持っているのが特徴で、特定の環境条件がなくても常に色づいた状態を楽しめます。代表的なのは「ロメオ」「タウラス」「レッドエボニー」といったエケベリア系の交配種です。これらは日照が強くなくても赤い色合いを維持できる個体もあります。

ただし、一年中赤いとはいえ、環境によって色の濃淡が変化することはあります。特に日光が極端に不足すると、緑が強くなったり徒長してしまうこともあるため、ある程度の日当たりは必要です。見た目が常に美しい一方で、色を維持するには管理に一定の配慮が求められます。

赤い多肉植物の一例

赤い色が特徴的な多肉植物にはさまざまな種類があります。たとえば「ロメオルビン」は、深い赤紫の葉色で、紅葉シーズンでなくても見ごたえのある発色を見せてくれます。また、「火祭り」はクラッスラ属の代表的な赤多肉で、寒くなると真っ赤に染まる美しさが魅力です。「虹の玉」も赤く色づくセダム属の人気品種として知られています。

この他にも、「桃太郎」「夕映え」「紅稚児」など、赤系の発色が強い品種は多数存在します。それぞれに育成のポイントや耐寒性の違いがあるため、自宅の環境や管理のしやすさを考慮して選ぶことが大切です。赤系の多肉を揃えると、寄せ植えにした際にも華やかさがぐっと増します。

多肉植物が赤くなる時の対処と育て方

赤くなると枯れる原因になる?

赤くなること自体がすぐに枯れるサインとは限りません。ただし、赤みとともに葉がしおれたり、縮んでくる場合は注意が必要です。これはストレスが強すぎて、生育に悪影響を与えている可能性があります。特に「日照過多」「乾燥しすぎ」「寒冷ダメージ」などが複数重なると、葉がダメージを受けて回復が遅れることがあります。

例えば、真冬に屋外で冷え込みが続くと、葉が赤茶色く変色し、そのまま落葉することもあります。また、断水を長く続けすぎると、赤くなった葉が徐々に枯れ落ちてしまうケースもあります。赤くなった時は「元気な紅葉」なのか「不調のサイン」なのかを見極めることが重要です。

多肉植物の水不足のサインは?

水不足になると、多肉植物の葉は明確なサインを出します。最もわかりやすいのは「葉にしわが入る」状態です。これは、体内の水分が不足し、葉がふっくらとした形状を保てなくなっているために起こります。しわの入り方が目立つようであれば、軽く触ってみると弾力がなくなっているのがわかるでしょう。

ただし、この状態は必ずしも危険というわけではありません。多肉植物は乾燥に強いため、しわが入ってから水を与えるくらいがちょうど良いとされます。むしろ、土が乾く前に頻繁に水やりをすると根腐れの原因になるため注意が必要です。水やりは「土が完全に乾いてから」たっぷり行うのが基本です。

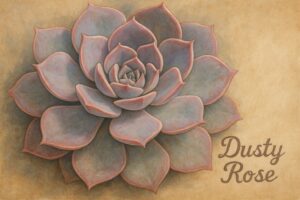

多肉植物をピンクにする需要

多肉植物をピンク色に染めたいというニーズは非常に高まっています。インテリア性の高さや、かわいらしい色味がSNSでも人気の理由です。特にエケベリアやグラプトペタルム系は、気温と日照条件によってピンク系の紅葉を楽しめる品種が多く揃っています。これらを目的に栽培する人も少なくありません。

一方で、ピンクにするにはコツが必要で、寒暖差や日光、控えめな肥料管理など、ある程度「ストレス」を加えることが必要です。常にピンクでいるわけではないため、時期や環境に応じた調整も求められます。その分、変化を楽しめる魅力があり、観賞用としての価値も高くなります。

ピンクになる多肉植物を育てるコツ

ピンク色に紅葉する多肉植物を育てるには、まず日光を十分に当てることが大切です。特に秋から冬にかけては気温差が大きくなるため、紅葉しやすい環境が整いやすくなります。ただし、急激な温度変化や直射日光の当てすぎは葉焼けの原因になるため、徐々に環境に慣らす必要があります。

また、水やりと肥料の管理もポイントです。紅葉を促すためには、土の乾燥を保ちつつ控えめに水を与えます。さらに、成長期以外は肥料を控えることで、より色の変化が出やすくなります。こうした育て方を意識することで、ピンク色の美しい姿を引き出すことが可能になります。

ピンクに紅葉する多肉の代表種

ピンク色に紅葉する代表的な多肉植物には、「ピンクプリティ」「桃太郎」「リラシナ」「ジュリエット」などが挙げられます。これらはエケベリア系に多く見られ、葉先や葉全体が淡いピンク色から濃いピンクに染まる美しさが魅力です。中でも「ピンクシャンペン」はその名の通り、紅葉すると透明感のあるピンク色を帯びます。

これらの品種は、しっかりと日に当てることで紅葉が促進され、葉の色が鮮やかに発色します。逆に、日照が不足すると緑色のままで紅葉しにくいため、置き場所の選定が重要です。紅葉を楽しみたい場合は、秋以降の管理に特に力を入れるとよいでしょう。

エケベリアが赤くなる条件とは?

エケベリアが赤くなるためには、日照と寒暖差のバランスが重要です。特に秋から冬にかけては、朝晩の気温差が10℃以上になると、葉に含まれるアントシアニンが増え、赤みが強くなります。また、強すぎない日光をしっかり浴びることも色づきのポイントです。

ただし、日照時間が長すぎると葉焼けするリスクもあるため、直射日光を避けつつ日当たりの良い場所に置くのが理想です。加えて、肥料や水分が多すぎると赤くなりにくいため、ややストレスのある環境で育てるのが効果的です。こうした条件を整えることで、エケベリア本来の美しい紅葉を楽しむことができます。

多肉植物が赤くなる原因と対処法についてのまとめ

- 多肉植物が赤くなるのは異常ではなく、自然な生理反応である

- 赤くなる主な原因は気温差や日光などの外的ストレス

- アントシアニンという色素が赤や紫に発色する要因となる

- 特に秋から冬の寒暖差が大きい時期に紅葉しやすい

- 赤くなった葉にシワがある場合は水不足や葉焼けの可能性がある

- 肥料を控えめにし、やや厳しい環境に置くと発色が促される

- 赤くなることで植物は紫外線や寒さから葉を守っている

- 一年中赤い品種も存在し、常に観賞価値が高い

- ただし環境次第で色が薄れたり緑に戻ることもある

- 赤くなる品種にはエケベリア、クラッスラ、セダムなどが多い

- 葉がしおれたり縮んできた場合は過剰なストレスの兆候

- 水不足のサインは葉にしわが入り、弾力がなくなること

- ピンクにしたい場合は日光・寒暖差・肥料管理がポイント

- ピンクに紅葉する代表種にはピンクプリティや桃太郎などがある

- エケベリアが赤くなるには適度な日光と気温差が重要

コメント