観葉植物を育てる際に、ゼオライトのみを使用する方法に興味をお持ちの方が増えています。ゼオライトは高い吸水性と通気性を兼ね備え、赤玉土の代わりとしても活用できる便利な素材です。しかし、適量を超えて使用すると、根の成長を妨げたり、カビの発生リスクが高まることがあるため、正しい使い方を理解することが大切です。

また、多肉植物をゼオライトのみで育てることができるのか、ポトスやパキラといった観葉植物に適しているのかなど、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。ゼオライトの再利用方法や、水やりの頻度、ハイドロカルチャーとの違いについて知っておくことで、より適切に植物を管理することができます。

さらに、100円ショップで手軽にゼオライトやハイドロカルチャー用品を揃える方法や、水耕栽培で野菜を育てる際のポイントについてもご紹介します。本記事では、ゼオライトを活用した観葉植物の育成方法や注意点について、わかりやすく解説いたします。

- 観葉植物をゼオライトのみで育てる方法や管理のコツ

- ゼオライトの適量や過剰使用による影響

- ゼオライトの再利用方法やメンテナンスのポイント

- 水やり頻度やカビ対策などの注意点

観葉植物をゼオライトのみで育てる方法

ゼオライトを入れすぎたらどうなる?

ゼオライトを入れすぎると、観葉植物の生育環境に悪影響を及ぼす可能性があります。まず、ゼオライトは多孔質で吸着力が高いため、過剰に使用すると肥料成分や水分を過剰に吸着し、植物が必要とする栄養が不足することがあります。その結果、葉が黄変したり、成長が鈍化する原因になることも考えられます。

また、ゼオライトの粒が細かい場合、容器の中で密集しすぎると通気性が悪化し、根に十分な酸素が行き渡らなくなる可能性があります。これにより、根腐れのリスクが高まり、植物が弱ってしまうことがあります。さらに、ゼオライトの粉塵が発生しやすくなり、水が濁ることで清潔感を損ねるだけでなく、観葉植物の根にも負担をかける可能性があります。

適切なゼオライトの量は、容器の1/4〜1/3程度が目安です。ゼオライトの特性を活かしつつ、根の成長を妨げない適切なバランスを保つことが重要です。適量を守ることで、水や肥料の吸着・放出が適切に機能し、健康的な成長を促すことができます。

観葉植物にゼオライトを使うと得られる効果

ゼオライトを観葉植物に使用すると、さまざまなメリットが得られます。最大の効果は「水質浄化」と「根腐れ防止」です。ゼオライトは水分や老廃物を吸着する特性があるため、鉢内の水を清潔に保つことができます。これにより、ハイドロカルチャーなどの水耕栽培で特に重要な根の健康が維持されます。

また、ゼオライトは保肥力にも優れており、肥料の成分を蓄えて徐々に放出するため、植物が安定して栄養を吸収できる環境を作ります。さらに、通気性を向上させる効果もあり、根の呼吸を助けることで健やかな成長を促します。

一方で、ゼオライトは水を吸着しすぎるため、過剰に使うと根が水不足になったり、必要な栄養が吸収されにくくなることがあります。そのため、使用する際は適量を守り、定期的な水やりや肥料の管理を意識することが重要です。ゼオライトを上手に活用することで、観葉植物の成長をサポートし、清潔で快適な環境を維持できます。

何回でも使える?再利用のコツ

ゼオライトは繰り返し使用できるため、経済的にも優れた素材です。ゼオライトの再利用には、適切な洗浄と乾燥が欠かせません。使用後のゼオライトは、水や肥料の成分、植物の老廃物を吸着しているため、そのまま使うと栄養バランスが崩れたり、根腐れを引き起こすリスクがあります。

再利用する際は、まず流水でよく洗い、付着した汚れや粉塵を取り除きます。その後、熱湯をかけるか、天日干しをすることで殺菌し、細菌やカビの発生を防ぎます。完全に乾燥させることで、再びゼオライトの吸着力を回復させることができます。

ただし、何度も使用するとゼオライトの粒が崩れ、粉塵が発生しやすくなります。粒が細かくなりすぎると通気性が悪化し、水はけも悪くなるため、数回再利用した後は新しいゼオライトと交換するのがおすすめです。適切なメンテナンスを行えば、ゼオライトは長期間にわたって活用できます。

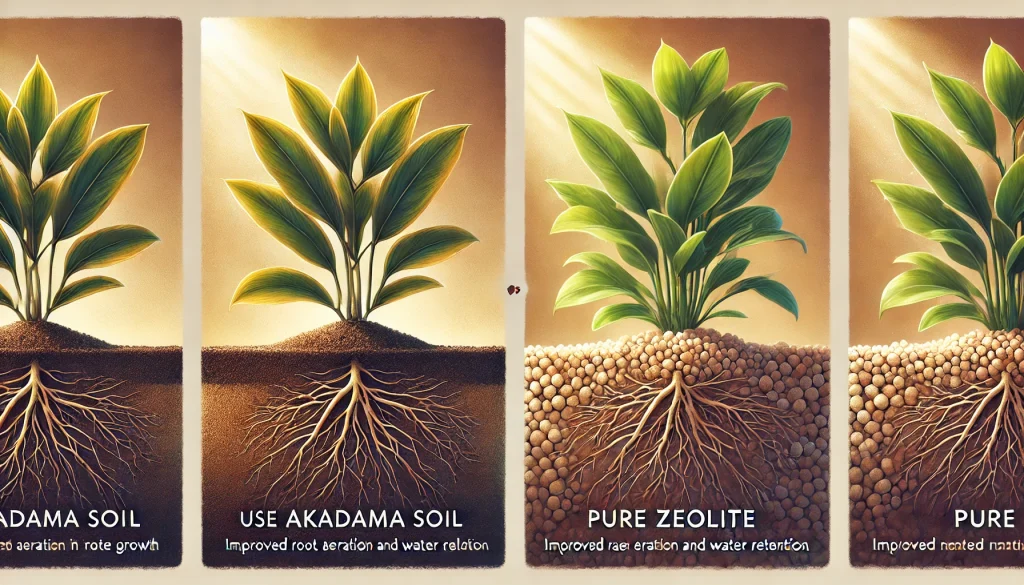

赤玉土の代わりにゼオライトを使うとどうなる?

赤玉土の代わりにゼオライトを使用すると、保水性や通気性が向上し、根腐れのリスクが軽減されます。ゼオライトは多孔質で吸着力が高いため、余分な水分を吸収しつつ、必要な水分をゆっくり放出する働きを持っています。これにより、土壌の水分が一定に保たれ、植物の健康な成長をサポートします。

一方で、赤玉土は粒がしっかりしていて崩れにくいのに対し、ゼオライトは長期間使用すると細かく砕けることがあります。そのため、ゼオライトを単体で使用する場合は、定期的に新しいものと交換する必要があります。

また、ゼオライトは肥料成分を吸着する性質があるため、赤玉土を使用する場合よりも肥料の管理に注意が必要です。肥料を与える際は、ハイドロカルチャー用の液体肥料を適切な濃度で使用することで、ゼオライトの特性を活かしつつ植物の栄養を確保できます。赤玉土とゼオライトを組み合わせて使うことで、両者のメリットを活かした土壌環境を作ることも可能です。

多肉植物はゼオライトのみで育てられる?

多肉植物はゼオライトのみでも育てることができます。ただし、通常の土栽培と異なる管理方法が必要です。多肉植物は乾燥を好み、過剰な水分を嫌うため、ゼオライトの吸水性を活かしながら、水やりの頻度を調整することがポイントになります。

ゼオライト単体で育てる場合、通気性と排水性を確保するために大粒のゼオライトを使用するとよいでしょう。また、水やりは完全に乾いたタイミングで行い、根腐れを防ぐために水を与えすぎないように注意が必要です。

さらに、多肉植物は土壌中の栄養が少ない環境でも生育できますが、ゼオライトには栄養が含まれていないため、定期的に液体肥料を与えることが重要です。育成環境を整えれば、ゼオライトのみでも健康な多肉植物を育てることが可能です。

ゼオライトを使った観葉植物の水やり頻度

ゼオライトを使用した観葉植物の水やり頻度は、植物の種類や育成環境によって異なりますが、基本的には「水が完全になくなってから」が目安です。ゼオライトは水を吸収・保持する特性があるため、頻繁に水やりをする必要はありません。

一般的な観葉植物の場合、7〜10日に1回の水やりが適切とされています。ただし、夏場の高温多湿な時期は水の蒸発が早いため、5〜7日程度で水を補給することもあります。一方で、冬場は成長が遅くなるため、10〜14日に1回程度の水やりで十分です。

水やりの際は、容器の底に水が1/4程度溜まるようにし、根が完全に水に浸からないよう注意しましょう。過剰な水やりは根腐れの原因になるため、ゼオライトの特性を理解しながら適切な管理を行うことが大切です。

観葉植物をゼオライトのみで育てる注意点

ゼオライト使用時のカビ対策と防止策

ゼオライトを使用した観葉植物でカビが発生する主な原因は、高湿度と通気性の不足です。ゼオライトは水分を保持する特性があるため、過剰な水やりや風通しの悪い環境ではカビが繁殖しやすくなります。

カビを防ぐには、まず水やりの頻度を適切に管理することが重要です。水が完全になくなってから次の水やりを行い、容器の底に水が溜まりすぎないようにしましょう。また、カビが発生しやすい環境を避けるために、直射日光が当たらない明るい日陰に植物を置き、室内の空気の流れを良くすることも効果的です。

もしゼオライトにカビが発生してしまった場合は、速やかに取り除きましょう。カビの生えたゼオライトを捨て、新しいゼオライトと交換するのが理想的です。再利用する場合は、ゼオライトをしっかり洗浄し、熱湯で消毒した後に完全に乾燥させてから使用することで、カビの再発を防ぐことができます。

さらに、ゼオライトの表面に根腐れ防止剤を少量散布すると、カビの発生リスクを低減できます。これらの対策を組み合わせることで、ゼオライトを清潔に保ち、健康的な環境で観葉植物を育てることができます。

ポトスをゼオライトのみで育てるポイント

ポトスはゼオライトのみでも育てることができ、ハイドロカルチャーに適した観葉植物の一つです。ただし、ゼオライトを使用する場合は、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

まず、水やりの管理が重要です。ゼオライトは水分を吸収・保持しますが、常に湿った状態が続くと根腐れを起こす可能性があります。水が完全になくなってから、容器の1/4程度の水を補給し、根が水に浸かりすぎないように注意しましょう。

また、ポトスは適度な日光を好みますが、直射日光に当てすぎるとゼオライトの中で藻やカビが発生しやすくなります。明るい室内やカーテン越しの光が当たる場所に置くことで、健康的に育てることができます。

さらに、ポトスは成長が早いため、栄養不足になりやすい傾向があります。ゼオライトは肥料成分を吸着する性質があるため、ハイドロカルチャー用の液体肥料を月に1〜2回のペースで与えるとよいでしょう。適切な管理を行えば、ゼオライトのみでもポトスは元気に成長し、美しい葉を楽しむことができます。

パキラをゼオライトのみで育てる方法

パキラはゼオライトのみでも育てることが可能ですが、育成環境や管理方法に注意が必要です。ゼオライトは水分を保持しながらも通気性が良いため、根腐れを防ぎつつ水を供給する役割を果たします。

パキラをゼオライトで育てる際のポイントとして、まず水やりの管理が挙げられます。水やりは7〜10日に1回程度が目安ですが、気温や湿度によって変動するため、ゼオライトが完全に乾いてから水を足すことが重要です。また、冬場は成長が遅くなるため、水やりの頻度を減らし、根が水に浸かりすぎないように注意しましょう。

光の管理も大切な要素です。パキラは明るい場所を好みますが、直射日光に当たると葉焼けを起こす可能性があります。カーテン越しの柔らかい光が当たる窓際など、適度な日光を確保できる環境に置くのが理想的です。

また、ゼオライトには栄養分が含まれていないため、液体肥料を定期的に与える必要があります。1ヶ月に1回程度、適切な濃度に希釈したハイドロカルチャー用の肥料を加えることで、健康的な成長を促すことができます。これらのポイントを押さえれば、ゼオライトのみでもパキラを元気に育てることができます。

ハイドロカルチャーとゼオライトの違いとは?

ハイドロカルチャーとゼオライトはどちらも土を使わない栽培方法に用いられるものですが、それぞれ異なる特徴を持っています。

ハイドロカルチャーは、ハイドロボールと呼ばれる粘土を焼成した多孔質の用土を使用する栽培方法です。ハイドロボールは軽量で通気性が高く、水はけが良いため、根腐れを防ぎながら安定した環境を提供します。一方で、ゼオライトは天然の鉱物であり、水や栄養を吸着・保持する性質を持つため、長期間にわたって肥料成分を供給できるというメリットがあります。

また、ハイドロボールは長期間使用しても崩れにくいのに対し、ゼオライトは使用を重ねると細かい粒子が発生しやすく、水が濁る原因になることがあります。そのため、ゼオライトを使用する際は、定期的な洗浄や交換が必要です。

どちらを選ぶかは、育てる植物の種類や管理のしやすさによって異なります。水質の浄化や肥料の保持を重視するならゼオライト、通気性と耐久性を重視するならハイドロボールを選ぶとよいでしょう。

100均で揃えるゼオライトとハイドロカルチャーグッズ

ゼオライトやハイドロカルチャーに必要なグッズは、100均でも手軽に揃えることができます。必要なアイテムとしては、「ゼオライト」「観葉植物」「容器」「液体肥料」の4つが挙げられます。

100均では、小粒のゼオライトが販売されていることがあり、少量ずつ試すのに便利です。さらに、ポトスやテーブルヤシなどのミニ観葉植物も取り扱われているため、ゼオライトと組み合わせてすぐにハイドロカルチャーを始めることができます。

容器は透明のガラス製がおすすめです。水位を確認しやすく、ゼオライトの美しい見た目も楽しめます。また、100均にはハイドロカルチャー専用の液体肥料も販売されているため、手軽に栽培環境を整えられます。

これらを活用すれば、低コストで簡単にゼオライトを使った観葉植物の育成が可能です。

ゼオライトで水耕栽培できる野菜と育て方

ゼオライトは水耕栽培にも適しており、特にレタスやバジルなどの葉物野菜の栽培に向いています。ゼオライトは水質を浄化し、根に適切な水分を供給するため、根腐れを防ぎながら育てることが可能です。

育て方のポイントとしては、水耕栽培用の液体肥料を使用し、水温が15〜25℃の範囲になるよう管理することが大切です。ゼオライトの粒が細かいと水が濁ることがあるため、中〜大粒のゼオライトを選ぶとよいでしょう。適切な水管理を行えば、新鮮な野菜をゼオライトで育てることができます。

観葉植物をゼオライトのみで育てる方法に関するまとめ

- ゼオライトを入れすぎると肥料や水分の吸収を妨げ、植物の成長が鈍化する

- 密集しすぎたゼオライトは通気性を悪化させ、根腐れの原因になる

- 観葉植物にゼオライトを使用すると水質浄化と根腐れ防止に効果的

- ゼオライトは肥料を保持し、徐々に栄養を供給する特性を持つ

- 再利用する場合は洗浄・乾燥を行い、粉塵が発生しすぎたら交換が必要

- 赤玉土の代わりにゼオライトを使用すると保水性・通気性が向上する

- ゼオライトのみでも多肉植物は育てられるが、適切な水やりと肥料管理が必要

- 水やりの頻度はゼオライトの乾燥具合を確認しながら調整する

- 高湿度環境ではゼオライトにカビが発生しやすく、風通しを確保することが重要

- ポトスはゼオライトのみでも育つが、水やりと日光管理がポイント

- パキラはゼオライトのみで育てられるが、定期的な液体肥料の補給が必要

- ハイドロカルチャーとゼオライトは異なり、ゼオライトは肥料保持力が高い

- 100均でゼオライトやハイドロカルチャー用の道具を揃えることが可能

- ゼオライトを使えばレタスやバジルなどの葉物野菜の水耕栽培ができる

- ゼオライトの使用には適量を守り、定期的な管理を行うことが重要

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 観葉植物をゼオライトのみで育てるコツ!カビ対策や肥料管理も解説 […]

[…] 観葉植物をゼオライトのみで育てるコツ!カビ対策や肥料管理も解説 […]